『長篠の戦い』の鉄砲戦は、明智光秀が作戦立案した!ホント?

明智光秀が、『長篠の戦い』での鉄砲三段撃ち用法を織田信長に献策したと言う話が、事実かどうかわかります。

明智光秀が斎藤道三に鉄砲の手ほどきを受けたのかどうかわかります。

明智光秀は、越前朝倉義景の家臣だったのかどうかわかります。

目次

『長篠の戦い』に明智光秀は参戦し、鉄砲戦術は明智光秀が企画推進した!ホント?

織田信長が戦国の合戦を変えたと言われ、「革新者」との称号まで付けられるきっかけとなったこの『長篠の戦い』について、明智光秀も含めて諸説ありますので、見てみましょう。

『長篠の戦い』の鉄砲戦は、明智光秀が作戦立案し参戦もしてした!ホント?

先ず、光秀の行動日程を見てみますと、、、

天正3年(1575年)

この年は織田軍の畿内支配戦略の変更により、光秀が京都代官の職務から離れる時期である。

前年来の一向一揆攻めは続き、4月4日にはその一角である三好長康攻めの先駆けとして河内へ出陣。河内陣では信長に帯同しており、14日の青蓮院への信長書状を光秀が伝達している。河内高屋城陥落後、28日に信長は上洛。光秀も帯同したと思われる。5月13日には再度侵攻してきた武田勝頼を迎え撃つため信長は岐阜城を出立。光秀も帯同するが出陣は若干遅れ、14日は上洛して来た島津家久一行を坂本城でもてなし、三畳敷の部屋がある座敷船で琵琶湖遊覧などをしている。17日に大和国衆が鉄炮衆として奈良を出立しているから、この頃までに光秀も長篠に向っていたと見られる。21日の長篠の合戦後、24日には坂本に帰城。吉田兼和の見舞いを受け、信長からの感状を見せている。7月3日に信長の推挙で惟任へ改姓し、日向守に任官。以後、惟任日向守光秀となる。

(引用:藤井譲治編『織豊期主要人物居所集成[第2版] 178頁』2017年 思文閣出版)

となっていますが、この時の織田信長からの書状(「感状」)に関して、、、

廿四日、壬戌、明十爲見舞下向坂本了、薫衣香十袋持参、今度三州表之儀自信長對明智被仰上御折帋、令披見也、悉討果之儀如定也、公私安堵了、

(引用:斎木一馬・染谷光広校訂『兼見卿記 第一 天正3年5月の条』1971年 続群書類従完成会)

大意は、”(天正3年)5月24日、明智光秀を戦勝祝いのために坂本へ、匂い袋10袋持参して訪れた。今度の三河での『長篠の戦い』に関して織田信長より明智光秀に感状(折帋の形の書状)が来ており、それを披露された。作戦通り完勝したとのことでよかった。”位の意味です。

ここで、この『折帋(おりがみ)』と言う形式は、ただの書状ではなくて、戦国期に『朱印状』・『感状』などに使われることから、この書状は『長篠の戦い』における光秀が献策したと思われる鉄砲を使用した作戦に関して、信長からの感謝状と言う意味合いになると考えられます。

つまり、『長篠の戦い』に同行参戦していたはずの明智光秀に、織田信長がわざわざ戦いの結果を知らせる書状を出す訳がないので、これは『感状』だと考えられ、こうしたことから、”『長篠の戦い』の作戦は明智光秀が立案したもの”と言うような見方が存在します。

ところが一方、日程が極めてタイトなこと(直前の5月14日に九州より上洛して来た島津家久(しまず いえひさ)の饗応があり、琵琶湖遊覧にまで連れて行って)、5月21日の奥三河で行われた『長篠の戦い』に間に合うはずもなく、光秀の参陣はあり得ないとする見方も存在します。

そして、信長の書状は、参戦しなかった光秀に戦果報告だったと言う主張です。

基本的に、作戦の立案だけして本戦に本人が出向かないと言うのは考えにくい事と、当時発令されていたはずの織田信長の総動員令からして、どんなに無理な日程であろうと明智光秀の立場であれば、信長の許しがない限り参戦せざるを得ないのではないかと考えられます。

しかし、この『折帋』の意味合いの解釈に関しては、意見が大きく分かれるところのようです。

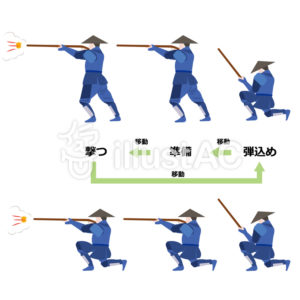

(画像引用:鉄砲三段打ちACphoto)

当時イエズス会に同行していた『B・F』と言うイタリア人が信長の軍略指導をしていた!ホント?

名前はB・Fという頭文字しか分からない。ジェノヴァで育った科学技術者で、新大陸探検隊に応募して船員としてノヴィスパニアに渡り、その地でコルテス総督の征伐軍の仕官となって三年半余の戦闘を経験、ついで太平洋の荒波を制してゴアにきて、同郷のイタリア人宣教師オルガンティノと知り合い、彼が日本に来る時の乗船の仕官として同行、・・・。

元亀二年(一五七二)オルガンティノが信長に謁見したとき随行して自己の特技の小銃連射を披露して信長の顧問になった。・・・。

信長に長銃の装填、発射、の緩慢な動作を補うため、ヨーロッパで使用され始めた長銃の三段射撃戦法の話をし、さらに自ら得意とする小銃の速射隊を併用する最新の戦法のフランスなどでの実例を説明してその採用を勧めた。・・・

(引用:石原鐡之介『鉄炮隊の三段戦法と、巨大鉄船の創始者・指揮者はイタリア人だった』1992年 「歴史研究 368号」所収 新人物往来社)

・・・と、驚くような話があるのですが、これは当該文献の記事にも筆者の記載がある通り、小説家辻邦生氏の初期の代表作「安土往還記」に記述されている内容です。

史実的には、イエズス会の巡察使ヴァリアーノがゴアから連れて来た黒人の従者「彌助(やすけ)」の事まであちらこちらに記載があるのに、この信長の顧問にまでなったと言うB・Fなるイタリア人のことは同時代史料のどこにも痕跡がありません。

まるで徳川家康に仕えた”三浦按針”みたいな存在のようなのですが、これは小説家辻邦生氏に創作された人物のようで、どうも実在とは考えにくいようです。

当時の戦国日本の火器事情からして、明智光秀が『長篠の戦い』の作戦提案・指導など出来た可能性はあるのでしょうか?

周知のように、日本の史学会で「日本への鉄砲伝来は、天文12年(1543年)8月25日の種子島へのポルトガル人の来航だ」とされています。

しかし、歴史学者の洞富雄氏によりますと、「鉄砲」記事の歴史は古く、文永11年(1274年)11月の『元寇』の折の元軍の兵器として出現しています。

16世紀になると、、、

見しハ 昔相州小田原に玉瀧坊と云て年よりたる山伏あり。愚老若き比 其山伏物語せられしハ、

我關東より毎年大峰へのほる。享祿はしまる年、和泉の堺へ下りしに、あらけなく鳴物のこゑする。是ハ何事そやととへハ、銕炮と云物、唐國より永正七年に初て渡りたると云て、目當とてうつ。

我是を見、扨も不思議きとくなる物かなと思ひ、此鉄炮を一挺かひて關東へ持て下り、屋形氏綱公へ進上す。

(引用:『北条五代記 巻之三 關八州に鉄炮はしまる事の条』1967年 史籍集覧研究會発行「改訂 史籍集覧 第五冊」に所収)

大意は、”昔相模の国に玉瀧坊と言う年を取った山伏がいた。私が若い頃にその山伏が物語るには、、、

自分は毎年相模の国から紀伊の大峰山へ登ります。享禄元年(1528年)の大峰山の帰りに和泉の国堺へ寄った時、荒々しい鳴り物の音がしました。これは何かと尋ねたところ、「鉄砲」と言う物で中国から永正7年(1510年)に初めて渡来したもので、目標を撃つものだと言う。

私はこれを見て、とても珍しい物だと思い、これを一挺買い求め関東へ持って帰って、北条氏綱(ほうじょう うじつな)公へ献上しました。”位の意味です。

・・・とあり、永正(えいしょう)7年(1510年)には中国からの高価な舶来贈答品だった「鉄炮」が、享禄(きょうろく)元年(1528年)には国産化されて修行中の山伏が買い求めることが出来るほどの市販品となっていたらしい事が分かります。もっともこの「鉄炮」は、種子島に渡来するものとは型の違う中国品の模造物と考えられます。

そして、「種子島への鉄砲伝来」ですが、実のところこの天文12年(1543年)の鉄砲伝来と言われる事件の歴史的意義は、商品としての「種子島銃」の伝来ではなくて、もっと進んで小銃を量産するための製造技術・システムの導入にあったようなのです。

この時、どうやら一般に伝えられるように、”嵐でたまたまポルトガル船が種子島に漂着して鉄砲が伝来した”などと言うような話ではなくて、この船は中国船で船主は”王直(おうちょく)”と言う後期倭寇の親玉の中国人で、漂流ではなく西浦港へきちんと入港しています。

この事件の主役は、種子島惠時・時堯(たねがしま しげとき・ときたか)・王直(おうちょく=ワン・ジー)・ポルトガル人で、種子島氏父子は、前年天文11年(1542年)に来航した王直らと合意して、種子島で鉄砲の製造技術伝習を準備し、天文12年(1543年)に来航した王直の舟にはマカオ辺りから鉄砲職人(鐡匠)を乗船させて来ており、火縄銃の生産技術システムを伝授するために、予定された行動だったと考えられます。

この結果、『種子島家譜』によると、、、

今春、南蠻船漂着于熊野一浦。船客中有一人鐡匠、惠時・時堯以爲天之所授。卽遣金兵衛清定者、製鐡炮學未能處。其年而新製數十鐡炮、流布于世。日本鐡炮権輿歟。

(引用:『種子島家譜 巻三 惠時の譜』 洞富雄「種子島銃」54頁に所収 1958年 雄山閣出版)

大意、”今春熊野浦に漂着した南蛮船の乗客の中に「鐡匠」が乗船しており、惠時・時堯父子はこれは天の授けたもうたチャンスだとばかりに、未だ技術的に未解決なところのある鉄炮の製造技術を学ばせるために、金兵衛(と言う名の職人)を派遣した。一年経たない内に新たに数十挺の鉄砲が製造され、広まっていった。これが日本での鉄砲製造の始まりだったのではないか。”位の意味です。

つまり、天文12年(1543年)の「種子島鉄砲伝来」と言うのは、いままで考えられていたような製品としてだけ鉄砲が手に入ったのではなく、当時の性能の良いヨーロッパ型?の鉄砲を量産システムごと入手したと考えられ、日本国内に安価に大量に出回る”始まり”となっていたようです。

このように近年の研究により、天文年間後半には、国産の量産化体制の基礎は技術的には出来上がっていたことが判明しましたので、戦国大名は鉄砲を入手しやすくなっており、明智光秀が腕を振るう環境も整っていたと思って良いようです。

当時の戦国大名にとって鉄砲の合戦での実戦使用は、光秀が「鉄砲で立身出来る」ほど珍しいものだったの?

つまり、当時の戦国大名は、明智光秀に指導してもらわねばならないほど、鉄砲などの火器に対して知識が無く、その戦術にも無知だったのかと言うことですが、、、

先ず、火器の先進国であるヨーロッパでの16世紀の鉄砲事情をみますと、、、

一五世紀のヨーロッパでは、国家間の大規模な戦争に火縄銃が急速に取り入れられ、やがて戦闘部隊の中に火縄銃隊が編成されるようになる。これは長弓隊の一部を置き換える形で進行した。戦場における火縄銃の弓に対する利点は、第一に有効射程距離が長いことである。普通、前者は約100メートル、後者は数10メートルで、・・・(中略)・・・。

加えて火縄銃の命中精度が決してたかくないことも、軍用の小火器としては大きな弱点になっていた。・・・(中略)・・・。

・・・野外での大規模な戦闘では、弾丸の装填をすばやく行って切目なく撃ち続けなければならない。ここで火縄銃に必要とされたのは、連続射撃に適した性能と操作性であったと思われる。・・・(中略)・・・。

前面に深い堀が構築され、かつ側面を騎兵隊で固く防衛された火縄銃隊が、目前の狭い殺傷地帯に侵入してきた敵の密集隊列に銃火を集中する、すなわち、”弾幕を張る”戦法だけが勝利を保証した。

このように火縄銃が種子島に伝来した一六世紀前半のヨーロッパでは、野外での大規模戦闘に備え、編成した銃隊にどの形式の銃を装備し、その銃隊をどう運用して勝利を獲得するかという戦術が、すでに確立していた・・・。

(引用:佐々木稔編『火縄銃の伝来と技術』2003年 吉川弘文館)

・・・とこのようになっていて、種子島の伝来時にすでにその火縄銃の運用方法も、当然併せて教授されていたものと考えられます。つまり、特に軍事専門家でなくとも、当時の知識人(宣教師など)・軍務経験者(海賊・商船員など)は当然普通に簡単な知識は持っていたと考えても良いようです。

それで、我が国の当時の戦国大名たちの運用状況ですが、武田信玄と上杉謙信の天文24年(1555年)7月の『川中島の戦い』に際して、、、

去程ニ此年七月廿三日 武田晴信公信州へ御馬ヲ被出候、去程ニ村上殿・高梨殿、越後守護長尾ノ景虎ヲ奉頼、同景虎モ廿三日ニ御馬ヲ被出候テ、善光寺ニ御陣ヲ張被食候、武田殿ハ三十里此方成ル大塚ニ御陣ヲ被成候、善光寺ノ堂主栗田殿ハアサヒノ城ニ御座候、旭ノ要害ヘモ武田晴信公人数ヲ三千人、サケハリヲイル程ノ弓ヲ八百張鉄炮ヲ三百挺カラ御入候、・・・

(引用:『妙法寺記 天文廿四年の条』 信濃史料刊行会編「新編信濃史料叢書 第八巻」1974年 信濃史料刊行会 に所収)

大意は、”この年の7月23日に、武田信玄公は信州に出陣され、村上氏と高梨氏は越後守護の上杉謙信公を頼みにされ、謙信公も23日には出陣され、善光寺に在陣されました。武田信玄公は30里ほど離れた大塚に陣張りをされ、善光寺堂主栗田氏は旭城に在城。信玄公は旭城へ応援兵力3000名に、弓800張と鉄砲300挺をつけて送り込みました。”位の意味です。

と、天文24年(1555年)の『川中島の戦』にも武田側だけでも、鉄砲300挺が準備されていたことが分かります。

また西では、天文22年(1553年)尾州富田正徳寺での、織田信長と舅の斎藤道三の有名な会見の場面で、、、

四月下旬の事候。斎藤山城道三、富田寺内正徳寺まて可罷出候間、織田上總介殿も是まて御出候ハヽ可爲祝着候、對面有度之趣申越候。・・・(中略)・・・。

先山城道三ハ町末の小家に忍居て、信長公の御出の様体を見申候。其時信長の御仕立、髪ハちやせんに遊し、もゑきの平打にてちやせんの髪を巻立、ゆかたひらの袖をはづし、のし付の大刀わきさし二つなから、長つかにみごなわにてまかせ、ふとき苧なわうてぬきにさせられ、御腰のまハりにハ、猿つかひの様に火燧袋ひょうたん七ツ八ツ付させられ、虎革豹革四ツかわりの半袴をめし、御伴衆七八百甍を並、健者先に走らかし、三間々中柄の朱やり五百本計、弓鐡炮五百挺もたせられ、寄宿の寺へ御着にて・・・(後略)。

(引用:太田牛一『信長公記 巻首 山城道三と信長御參會之事の条』1969年 史籍集覧研究会 発行「改訂 史籍集覧 第十九冊」に所収)

大意は、”(天文22年)4月下旬の頃、斎藤道三が尾州富田の正徳寺まで出て来た。織田信長もここまで出向いて来たのは、対面をしようと道三から申し出が有ったからである。・・・。

まず、道三は富田の町はずれの百姓家に身を隠し、信長がやって来る様子を密かに見ようと言うのである。その時の信長の恰好は、髪を茶筅のように上に絞って、萌黄色のひもで巻くように縛り、ゆかた姿で片袖を脱ぎ、金銀を薄く鞘に張り付けた大太刀と脇差を二つとも柄に縄で巻いて、ふとい麻縄のワッパを腕に嵌め、腰の廻りには猿回しの猿使いのように燧袋とひょうたんを7~8本付け、虎や豹のような動物皮で作った半袴を身に着けている。供侍には700~800人を引き連れ、剛の者を前に出し、三間半の朱槍を5百本、弓・鉄砲を五百挺持たせて行軍して寺まで到着した。・・・”位の意味です。

信長は、斎藤道三への示威行動として日頃行動を共にする親衛隊(800人くらいいたと言われています)を繰り出したものと考えられますが、ここに「弓鉄砲五百挺」と言う記述があり、このように、織田信長は19歳の天文22年(1553年)当時、仮に鉄砲2~300挺としても大変な数をすでに所有していたことが分かります。

これは、信長が実戦で鉄砲をすでに使っていて、尾張織田家は手強い軍団であることを美濃斎藤氏に示したものと考えられます。

そこで、織田信長に関してですが、、、前出の『信長公記 首巻』によれば、、、

信長十六七八まてハ別の御遊ハ無、御座馬を朝夕御稽古、又三月より九月まてハ川に入水練の御達者也。・・・(中略)・・・。市川大介めしよせられ御弓御稽古、橋本一巴師匠として鉄炮御稽古、平田三位不斷被召寄兵法御稽古、御鷹野等也。・・・。

(引用:太田牛一『信長公記 巻首 上總介殿形儀之事の条』1969年 史籍集覧研究会 発行「改訂 史籍集覧 第十九冊」に所収)

大意は、”信長は17~18歳くらいまでは道楽のような遊びはなく、3月~9月までは川で水錬、市川大介と言う者を召し抱えて弓の稽古、橋本一巴を師匠として鉄砲の稽古、平田三位をいつも側において兵法の勉強、その他鷹狩をこなすなど・・・”位の意味です。

信長の父織田信秀は、極めて熱心な教育パパだったようで、専任コーチをお金で雇い、跡取り息子の信長をスーパーマンに仕立て上げるべく教育・鍛錬を受けさせ、戦国武将としての英才教育を施していたようです。

そして、その織田信長を歴史の舞台に押し上げた、永禄3年(1560年)5月19日の『桶狭間の戦い』の時、結果敗軍となった今川軍においてさえも、、、

永禄三年、庚申、五月廿日尾州桶狭間の戦に、織田勢今川の先手へ打て掛る。今川勢大風大雨と、必死の切先凌ぎがたく散々に乱れ立、八百人まで討死す。富永伯耆守下知を傳へ、鉄炮にて討てよと申ゆへ、鉄炮並べても、雨覆なきゆへ火縄消て打つ事叶ハず、旗本より三千人雨盖を掛たる鉄炮五百挺一同に打立たり、是に依て信長の先手佐々・千秋の軍兵散々に敗北す。・・・

(引用:『銃戦紀談 巻之二 桶狭間合戦鉄炮の事』 第42コマ)

大意は、”永禄3年(1560年)5月20日(実際は19日)尾張桶狭間の戦に、織田勢は今川の先陣に打ち掛かった。今川勢は激しい風雨と織田方の必死の攻撃を防ぎきれずに散々に乱れ、800人まで討死をした。富永伯耆守は命令を下し「鉄炮にて応戦せよ」と言うので、鉄砲を並べてみたが、鉄炮に雨覆いがしてないので、火縄が消えてしまい撃てなかった。そこで旗本3千人より雨蓋(あまふた)の付いた鉄砲500挺で一斉射撃を行った。これにて信長の先陣の佐々・千秋の軍は壊滅した。”位の意味です。

つまり、善照寺砦から織田信長は、今川軍の先陣へ攻撃を仕掛ける”おとり部隊”と、義元本陣を急襲する”本隊”に軍を二手に分けていますが、おとり部隊である佐々政次・千秋四郎らは、なんと今川の鉄砲部隊の500挺の鉄砲で壊滅させられていたことが判明します。

このように、永禄期(1558年~1570年)に入ってからは、もうすでに大名同志の合戦は、当たり前のように鉄砲戦になっていたことがよく分かります。

加えて、『長篠の戦い』を指導した織田信長ですが、、、種子島へ鉄砲が伝来してから10年ほどの天文23年(1554年)、織田信長も鉄砲隊を自ら率いて尾張と三河の国境にあった今川の砦(村木砦)に攻めかかっています。

天文廿三年正月、織田信長三州村木の城を攻む。大手ハ水野下野守、搦手ハ織田孫三郎信光、南方ハ節所なれバ信長受けるべしと、自ら向ハるゝ、狭間三ツハ信長が受取たるぞ、心安く乗込と鉄炮を取替ヽヽ透間もなく放ち掛る。士卒是に力を得て、手負・死人を足だまりにして乗込む。城兵力尽て降參す。

(引用:『銃戦紀談 巻之一 織田信長三州村木の城を攻の事』 第29コマ)

大意は、”天文23年(1554年)正月、織田信長は、三河村木の城を攻めた。大手門は三河の水野信元、裏門は叔父の織田信光、南側は守りが堅固なので、信長が引き受けると言って自ら向い、銃眼三つは信長が引き受けるぞ、安心して攻めこめと云い、鉄砲を取り替え取り替え間断なく打ち続ける。信長の兵はこれに力を得て、手負い・死人を踏み越えてなだれ込んだ。これに城方は力尽きて降伏した。”位の意味です。

このように、この時点ですでに織田信長は、鉄砲を取り替えながらの連射を自分自身で行っています。つまり、火縄銃の運用の仕方はこのようにするのだと言う常識が戦国武将の間では成立しているようで、それから21年後の『長篠の戦い』で、この信長がわざわざ明智光秀から鉄砲戦術の指南を、受けねばならないとはとても思えません。

天正の当時はすでに、戦国大名にとって鉄砲は合戦の必須アイテムになっていて、特に珍しい貴重品扱いではなかったことははっきりしているので、明智光秀が信長に重用されたのは、この「小銃(火縄銃)の運用の仕方」に目を付けたからではなかったと考えられます。

従って、合戦の革新のように言われる天正3年の『長篠の戦い』を、織田家において外様であった明智光秀が、織田信長に立案・指導したなどと言う可能性はないとはっきり言えそうです。

明智光秀は、斎藤道三から鉄砲の手ほどきを受けた。

先ず、テレビドラマのストーリーでは、明智光秀は斎藤道三に主君として仕え、師として仰ぐと言う感じで描かれ、鉄砲に関しても道三の指導で身に付けたかのようになっています。

しかし、「道三」と「武器としての鉄砲」を結び付けた史料は見当たらず、道三は「下剋上」の申し子のように、悪知恵と謀略で美濃国内の上位の競争相手を蹴落としながら出世して来たイメージが強い人物です。

鉄砲と言うと、組織的に使ってゆくのは「対外戦」で他国へ進出し攻めかかるイメージがあるのですが、斎藤道三の対外戦は尾張の織田家、越前の朝倉家の侵略に対する防戦一方のため、戦略的な鉄砲使用の話が出て来ない事になっているようです。

結果的に、斎藤道三の美濃国主時代には新規の領土獲得がないため、配下の武将は防戦の為に消耗ばかり強いられてゆくこととなり、疲弊した国人領主たちの不満が溜まって、最後は主だった家臣に見捨てられる原因(息子斎藤義龍のクーデター)となって行ったようです。

こんな人物なので、明智光秀が道三の正室小見の方を介しての縁戚になるとは言え、この斎藤道三が少年期の光秀に銃の手ほどきしていたなどとは少し考えにくいところです。

掲題のようなドラマ話が出て来る背景と言うのは、古記録の『美濃國諸舊記(みのこく しょきゅうき)』に、、、、

土岐左京大夫頼藝が一子、一色左京大夫義龍、實父の仇を報ぜん爲め、此度義兵を發して候ひ畢。速に一戦を期すべし云々。道三之を聞きて仰天し、扨は密事露顕せしやと、長嘆し乍ら、倶に合戰の用意をなし、卽刻國中に軍馬を廻し、勢を集め催し畢。然れども天の許さヾる所にやありけん、此時に當って、國人等皆義龍の勢に加はり、十が一つも鷺山へは參らず、稲葉山へと集りける。其人人には、先づ西美濃の連士随へたる揖斐五郎周防守光親・原紀伊守光廣・石谷近江守光重・明智十兵衛光秀、是は伯父宗寂 道三が入魂。又伯母は道三が内室にして、旁有縁の中なれども、土岐一門の義を重んじ、光秀一人、義龍の味方に加はヽる所也。

(引用:『美濃國諸舊記 巻之二 土岐頼藝松波庄五郎を取立つる事の条 五六~五七頁』国立国会図書館デジタルコレクション)

大意は、”「土岐頼藝(とき よしのり)の一人息子である斎藤義龍(さいとう よしたつ)は、実父土岐頼藝の仇討ちをする為、この度挙兵した。すみやかに一戦を起したい。」とか言う。斎藤道三(さいとう どうさん)はこの話を聞いて飛び上がってびっくりし、とうとう息子の義龍に出生の秘密がバレたのかとため息をつきながら、忽ち合戦の用意に取り掛かった。すぐに国中に伝令を飛ばし、軍勢を集めようとした。しかし、運命はそれを許さなかった。この事態を受けて国人領主たちは皆息子の義龍勢に加わり、その10分の1も斎藤道三軍には集まらず、皆息子の義龍軍に集まって行った。先ず、西美濃の有力武将揖斐五郎(いび ごろう)・原光廣(はら みつひろ)・石谷光重(いしがい みつしげ)、そして明智十兵衛(あけち じゅうべえ)。これは叔父の明智光安(あけち みつやす)が斉藤道三と入魂で、尚且つ叔母が道三の正室なのであるが、土岐一門に連なって、光秀一人だけ義龍側に加わった。”位の意味です。

とあり、明智一族は以前より斎藤道三側の人間として仕えていたと伝えています。叔母が道三の正室小見の方(おみのかた)であり、明智光秀は、幼き頃より斎藤道三に薫陶を受ける環境にあったと語り、当然、鉄砲の指南も道三から受けたに違いないとの推測へ誘導する話になっています。

この『美濃國諸舊記』以外に、『明智軍記』にも同じような主旨で記載されており、こうして「戦国武将である斎藤道三が、少年期の明智光秀に鉄砲の手ほどきをしていても不思議ではない」と言う話が、通説のようになっていったと考えられます。

しかし、斎藤道三が少年明智光秀の鉄砲訓練をした記録は、見つかっていませんし、叔父の明智光安が斎藤道三の腰巾着だったような話も見当たりません。

この弘治二年(1556年)の『道三くずれ』のあと、斎藤義龍の土岐家再興などと言う話はまったくの嘘話であり、父親の道三を討ち果たした後、さっさと本人は一色姓を名乗り、旧土岐家の臣下たちを失望させたことは歴史の語るところです。義龍はこの騒ぎを通じて、自分になびかなかった一族を一掃しており、明智家もこの憂き目に遭ったに過ぎないと言えそうです。

話を戻しますと、どうやら斎藤道三が明智光秀に鉄砲の手ほどきをしたと言う記録・状況証拠・逸話は、今のところ見当たらないように思われます。

『道三崩れ』の時、明智光秀は越前に逃れて、身を寄せた太守朝倉義景に鉄砲の腕前を披露し、それに朝倉義景が感心して500貫で召し抱え、鉄砲隊を預けた!ホント?

この明智光秀の越前滞在に関しては、「細川家記」に記述があり、、、

明智十兵衛光秀は、清和源氏土岐下野守頼兼後裔也、世々美濃国に住し、其父濃州明智城にて戦死の節、教訓して遁れ隠さしむ、其後朝倉義景ニ仕へて、五百貫の地を領せらる、大筒の妙術有之候と也、・・・、

(引用:細川護貞監修『綿考輯録 第一巻 27頁』1988年 出水神社)

大意は、”明智光秀は、清和源氏土岐頼兼(とき よりかね)の末裔です。爾来美濃国に暮らし、その父が美濃明智城にて戦死した時、説得されて城を脱出し、その後越前朝倉義景(あさくら よしかげ)に仕え、五百貫(1,250石位ー江戸時代なら上の下の大身旗本の家格?位か)にて召し抱えられた。理由は大砲の技術があったからと言う。”位の意味です。

また、『明智軍記』によると、、、

光秀理ニ服シ辞スルニ処ナフシテ、一族ヲ相伴ヒ、涙ト共ニ城ヲ出、郡上郡ヲ経テ、越前穴馬ト云所ヲ過キ、偖国々ヲ遍歴シ、其後越前ニ留リ、大守朝倉左衛門督義景ニ属シテ、五百貫ノ地ヲゾ受納シケル。

・・・(中略)・・・。

永禄六年ノ夏、義景、明智十兵衛ヲ被召、汝ガ儀ハ、去年加州一戦ノ時分、鉄炮ニテ余多ノ敵ヲ打落シ、令高名処ナリ。鉄炮ノ事、昔ハ無之。永正ノ比、異国ヨリ始テ吾朝ニ渡リケル由雖聞伝、近年迄ハ世上ニ稀ナル処ニ、其方名誉ヲ顕ス事奇特ノ至也。然レハ、近日汝ガ鉄炮ノ様子見物スベシトソ宣ヒケル。・・・(中略)・・・。

斯テ、義景出セセ給ヘハ、御内ノ侍数ヲ尽シテ扈従シ、見物ノ貴賤群集セリ。則、一尺四方ノ的立テ、四月十九日巳ノ剋ニ放チ始テ、午ノ貝吹黎ヒニ一百ノ鉛玉ヲ打納タリ。黒星ニ中ル数六十八、残ル三十二モ的角ニソ当リケル。諸人是ヲ感歎シテケリ。其後義景、明智ガ才芸ノ程ヲ感シ給ヒケルニヤ。諸士ノ本子ヲ百人撰出シ、鉄炮寄子トシ、明智ニ預ケ給ケル故、秘術ヲ尽シ指南セリ。

(引用:二木謙一監修『明智軍記 巻第一』2015年OD版 KADOKAWA)

大意は、”明智光秀が叔父光安の説得に応じて、一族を引き連れて明智城から落ち延び、郡上郡を経て越前国穴馬を通り過ぎ、光秀は諸国遍歴をしてから越前に留まり、越前太守朝倉義景に仕官し、五百貫の領地を受領した。

・・・(中略)・・・。

永禄六年(1563年)夏、朝倉義景が明智光秀を呼び出し、「そなたの事は、去年加賀での一揆掃討戦で、鉄砲で敵を多数倒して有名になったと聞いている。鉄砲のことであるが、これは昔なかったもので、永正年間に外国からわが国に伝わったものらしいが、近年まではあまり実例がないものなのに、そなたが実例を示したと言うのは貴重なことだ。であれば、近日、そなたが鉄砲を扱う様子を見てみたい。」とおっしゃられた。・・・(中略)・・・。

さて、義景公がお出でになり、配下の侍はすべて同行し、見物の群集も貴賤取り混ぜて集まって来た。そこで、(会場の馬場に)およそ30㎝四方の的を立て、4月19日午前10時頃より撃ち始め、正午頃に撃ち終わった。真ん中の黒丸に68発当たり、残りの32発も的の中には当たっていた。参加者皆感歎し、その後朝倉義景は、光秀の妙技に感心し、家臣たちの実子から百人を選んで「鉄砲寄り子」として、明智光秀に預け、光秀は必死に指南した。 ”位の意味です。

とまるで、講談話のようなストーリーが語られ、戦国時代の永禄6年にもなってから、朝倉義景はまるで鉄砲隊を見たことがないような話になっていますが、当時の朝倉義景も実力のある戦国大名ですから、こんなことはあり得ない話だと考えられます。

しかも、前述しましたように、あの戦国の天才織田信長ですら少年期に橋本一巴(はしもと いっぱ)と言う砲術師に付いて伝習を重ねてやっと体得しており、諸国遍歴の貧乏武者であった明智光秀が簡単に修得できるような代物でなかったことは明らかです。もし光秀が鉄砲術を訓練・習得した時期があったとすると、資金的に余裕のあった明智城にいた少年の頃となりますが、信長より年上の光秀の頃には、まだ武家周りに鉄砲が出回っておらず、この話は時間的に無理だと考えられます。

と言うことで、『明智軍記』にあるこの話は作り話の可能性が高いと考えざるを得ないことになります。

また、そもそも明智光秀が当時仕官していたのは、越前朝倉義景の重臣で前線を守る黒坂備中守で、義景から扶持をもらって仕官していた記録はありません。

そんなことから、掲題の話はなかった可能性が高いことになりそうです。

鉄砲隊の運用に優れた光秀を、織田信長が重用し、これが出世の糸口になった!ホント?

前章で、光秀が鉄砲の名手と言う話は根拠がないと言う事でしたが、美濃の動乱を通じて、実戦を繰り返していた光秀は、「合戦での鉄砲の運用法」に長けていたことは十分に予想されることでした。

ところが、光秀の名前が歴史の舞台に上がって来る最初は、織田信長上洛後の永禄11年11月14日付織田家の発給文書からなのです。

当所寺社領之事、如有来、無異議被仰付候、被得其意、可有全領知事尤候、然者、各被相談、急与罷出、御礼可被申上候、為其如此候、恐々謹言、

(永禄十一年)

霜月十四日 明智光秀 在判

、 村井貞勝 同上賀茂

惣御中(引用:奥野高廣『増訂 織田信長文書の研究 補遺・索引 <補遺13>山城上賀茂惣中宛 村井貞勝・明智光秀連署状写』2007年 吉川弘文館)

大意は、”当所寺社領の事、信長公より、以前のまま領知することが安堵されたので、惣中から至急出頭して、信長公へ御礼を申し上げよ、その事書面にて通知する。

永禄11年(1568年)11月14日 明知光秀 判

、 村井貞勝 判

上賀茂惣御中” 位の意味です。

この書状は、本来織田信長からの発給文書のため、織田家吏僚の村井貞勝が上位に記入され、幕府側の立ち合いとして明智光秀が判を押した形になっています。

これにより、上洛した直後の京都の行政に関して、信長から指示のあった織田家事務方村井貞勝の文書に、幕府側の事務官として明智光秀が指名されていることが分かります。

よって、永禄11年9月からの織田信長の上洛戦にも、武将として明智光秀が起用された記録がないことから、この文書により、織田信長は明智光秀を幕府事務方として起用していることが判明します。

と言うことから、、、

織田信長は明智光秀を鉄砲の運用巧者の武将として採用した訳ではなくて、あくまでも幕府方の人間で織田家との取次役を務める事の出来る、事務方の人材として考えていたらしいことが推定されます。

このように、光秀の出世の最初の糸口は、「鉄砲」運用を含めた武将としての能力ではなくて、織田信長には「幕府官僚」としての行政能力が期待されての事のようです。事実、このあと明智光秀は、「織田幕府」の京都奉行としての職務が続くことになります。

「鉄砲」は光秀の時代には合戦用の武器として認識されていたの?

組織的な合戦に、鉄砲が使われたという確実な記録に残るものとして、ちょっと時代が下りますが、九州豊後の大友家で、、、

大友宗麟(花押)

永禄八年六月廿二日、於長野筑後守里城、田原常陸介被官疵着到、加被見畢、

原主計允 矢疵

伊藤六郎兵衛尉 矢疵

岐部助三郎 矢疵

岐部孫三郎 矢疵

岐部孫六 矢疵

萱嶋長門守僕従

新三郎 矢疵津崎善兵衛尉僕従

弥九郎 石疵光永右馬允僕従

三郎次郎 石疵萱嶋神四郎代

高木與三左衛門 石疵同人僕従

與三郎 矢疵森刑部丞僕従

甚九郎 石疵田原新九郎被官

溝部與四郎 手火矢疵同人被官

高橋與三 石疵已上

(引用:『大分県先哲叢書 大友宗麟 資料集 第三巻 (八八六)大友宗麟軍忠披見状』1994年 大分県教育委員会)

これは、永禄8年(1565年)6月22日に行われた、大友宗麟と長野筑後守との戦いにおける、田原親賢配下の負傷者の負傷状況報告書(手負い注文、軍忠状)ですが、この中の溝部與四郎が「手火矢疵」とあるのが、銃撃による負傷です。

大友宗麟が見たと言う証拠に宗麟の袖判(花押)があるもので公式のもののようです。

さらに、少し早いケースでは、毛利吉川家の永禄6年(1563年)11月13日付の「軍忠状」に、、、

(証判)

「令合點候訖(元就花押)」於雲州嶋根郡白鹿要害詰口幷熊野表、分捕高名被疵人數事、

一、八月十九日夜、白鹿麓至船本富田衆相動候時、我等警固之者、數尅相戰勝利之事、

頸一 松浦宗十郎 小河内源兵衛尉討捕之

一、九月十日、従要害我等詰口江仕懸候之處、則懸合城内江追込、於塀際歒討捕勝利事、

頸一 細迫源右衛門尉討捕之

頸一 長和与五郎討捕之

一、同十一日、於白鹿、堀口衆合戰事、吉川彦次郎、小谷源五郎、三須孫三郎、無比類仕候事、

一、同十日、至熊野被相動之、退口之時、及合戰勝利之事、

頸一 堺孫六討捕之

頸一 森脇彌四郎討捕之

一 熊野和泉守 山縣小五郎討捕之

於白鹿口

江田孫三郎 鉄炮 左之手

朝枝市佑 鉄炮 胸

森脇大藏左衛門尉 鉄炮 左之手

小谷源五郎 礫 首

山縣小次郎 鉄炮 左之股

・・・(後略)

以上

永禄六年十一月十三日 吉川元春(花押)

(引用:東京大學史料編纂所編『大日本古文書 家わけ九 吉川家文書之一 (511)吉川元春軍忠状』1979年 東京大學出版會)

これは、尼子(あまご)勢と毛利軍との激戦であった、島根県松江市郊外の法吉村にあった「白鹿(しらが)城」攻城戦の、永禄6年(1563年)8月~9月の毛利方吉川元春の「軍忠状」です。

毛利の合戦でも天文・弘治年間(1532年~1558年)迄のものには、ほとんど「鉄砲疵」が見られませんでしたが、激戦であったこの永禄6年の「白鹿城塞群」での攻防戦は、吉川元春の「軍忠状」でもよく分かるように、毛利方の死傷者の70%が鉄砲傷だったことが判明しており、尼子勢の白鹿城を預かる松田左近将監(まつだ さこんしょうげん)が、鉄砲で奮闘防戦していたことが分かります。

毛利方は吉川元春・小早川隆景の両川併せて2万もの大軍で出陣し、結果勝利しましたが、毛利勢は大きな被害を出す攻城戦となりました。

このように、前述した永禄3年(1560年)5月19日の織田信長と今川義元の『桶狭間の戦い』などを見ても、永禄年間(1558年~1570年)に入っての合戦は、すでに鉄砲の大量使用がみられ、明智光秀が活躍を始めた天正年間(1573年~1592年)の初めまでには、合戦で武将たちは、鉄砲・大砲を主力兵器とするようになっていたと思われます。

この流れを更に加速させて行ったのは、永禄11年(1568年)の上洛後に和泉堺を支配下に置き、加えて天正元年(1573年)に北近江浅井氏を滅亡させて近江国友村を掌握し、有力な「鉄砲・大砲の二大生産拠点」を制圧した織田信長その人であったと考えられます。

まとめ

明智光秀の話の中で、よく『鉄砲上手』と言うことが出て来ますが、NHK大河ドラマ『麒麟がくる』でも”明智光秀と鉄砲”の話は、当然のように出ていました。

そこには、

- 『長篠の戦い』で、鉄砲を使う作戦を織田信長に進言したのは明智光秀だ。

- 明智光秀に「鉄砲」を教えたのは、光秀の主君斎藤道三だ。

- 越前に逃げている時、朝倉義景にその「鉄砲」の腕をみこまれて、500貫で召し抱えられた。

- 織田信長は、明智光秀の「鉄砲」の腕を見込んで重用した。

などの話が逸話として登場しています。

上記の明智光秀と「鉄砲」にまつわる話は、本文中に記述しましたように、どうも根拠に乏しいようで、光秀が武将として若武者デビューをする頃には、鉄砲に関することは「砲術師」と言うような職業の人までいたようで、戦国武者の間では「鉄砲」は新型兵器として注目を集めていたのは間違いないところです。

事実、少年織田信長には、橋本一巴と言う師匠とありますが、すでに「砲術師」が付いていたようです。

彼等の役割を明智光秀がこなしているかのような通説が多いですが、光秀の本領はそんなところにはなかったはずで、事実、本文で見て来たようにすべてこれらの項目は否定されてしまいます。

ハッキリしている事は、明智光秀は織田家の侍大将として、外様としては異例の出世をして行ったことです。

それは要するに織田信長が、自分と同じように混乱の時代を、才覚と豊富な実戦経験に裏打ちされた実力で、困難な局面を切り開いて来た明智光秀の実行能力を見抜いて、配下として起用して行ったものと思われます。

と言うことで、合戦の歴史を変えたと言われた、”織田信長の『長篠の戦い』の作戦立案者が明智光秀だった”と言う話はどうもないようですね。

蛇足ですが、”織田・徳川連合軍が、鉄砲を使うことを事前に分っていたにも関わらず、なぜ武田勝頼は敗れたのか”ですが、これに関して、、、

『長篠の戦い』における戦国最強と謳われた武田軍の敗因は、、、

當陣之様子無心許之旨、態飛脚祝着候、萬方屬本意候之間、可爲安堵候、

然者長篠之地取詰候之處、信長・家康爲後詰雖出張候、無指儀及對陣候、

敵失行之術一段逼迫之躰候之條、無二彼陣へ乘懸、信長・家康兩敵共、

此度可達本意儀案之内候、猶其城用心別而可被入于念儀可爲肝要候、恐々謹言、

追而兩種到來喜悦候、

五月廿日 勝頼(花押)

三浦右馬助殿

(引用:荻野三七彦・柴辻俊六共編『新編 甲州古文書 第二巻 (1731)武田勝頼書状(二)』1988年 角川書店)

大意は、”我が陣が心許ないとの仰せ、わざわざ飛脚便にてご苦労様です。陣中の皆、合戦に集中しているので、ご安心下さい。

長篠の地で、敵を攻めようとしているところですが、信長・家康が後詰で出陣して来ても、戦争の術もなく逼迫しているようですから、

遮二無二その陣に乗り懸かり、信長・家康共々討ち果たすつもりです。なお、長篠城へは、用心して決して攻め入らぬようにすることが大事だと思っています。

今、信長・家康とも着陣してきたようで、わくわくしています。

(天正3年)5月20日 勝頼(花押)

三浦右馬助殿 ”位の意味です。

この書状は、『長篠の戦い』直前の武田勝頼の心中がよく出ている歴史的に大変貴重な史料と言えます。

武田軍も前述したように鉄砲をまとめて所有しており、武田信玄は『川中島の戦』などで時宜に合わせて使用していた様子が分かります、しかし、鉄砲が本戦での勝敗を決する決定打になって行くとは考えていなかった事が、後継者の武田勝頼にそのまま継承されていたようで、勝頼はこのあと5月21日にその「鉄砲」の強烈な洗礼を受けて敗退して行く事になりました。

文面だけ見れば、武田軍団の強さを信じ、鉄砲を前面に出して来る布陣をした織田・徳川軍を、消極的な戦法を取ったとしてなめ切っている様子がありありと出ています。

心配している遠江に在城中の三浦右馬助の言葉から、鉄砲戰に危機感を持っている武田家中の気持ちがはっきり出ており、時代に乗り切れない武田勝頼の姿が浮き彫りになっているようです。

尚、本文中の『てっぽう』は、本来『鉄炮』と書きますが、ここでは、現代語として『鉄砲』とさせていただきました。