「丹波攻略」成功が明智光秀を織田家筆頭に押し上げた!ホント?

織田信長が明智光秀の丹波攻略を命じた時期が分かります。

明智光秀がいつ亀山城と福知山城を築城したのか分かります。

困難を極めた八上城攻略に、城主波多野氏へ明智光秀が母を人質に出した!ホント?

明智光秀を祀る福知山『御霊神社』創設を巡り、『本能寺の変』の謎解明の手掛かりが透けて見えます。

目次

明智光秀は、織田信長から丹波攻略の命をいつ受け、いつ完了したの?

どんな経緯で始まったの?

織田信長が丹波国と関わり合いを持つのは、永禄11年(1568年)9月26日の足利義昭を奉戴しての上洛以後の事となります。

織田信長上洛に対する丹波衆の反応は、、、

攝州池田も降参申、山城・攝津・河内・丹波・江州悉以落居、昔も如此一時ニ將軍御存分ハ無之事歟、希代勝事也、

(引用:多聞院英俊『多聞院日記 永禄十一年十一月六日の条』国立国会図書館デジタルコレクション)

大意は、”永禄11年(1568年)9月26日の織田信長上洛時、摂津の池田氏は早々に帰順し、山城・摂津・河内・丹波・江州勢はことごとく帰順し、昔でもこのように一時に将軍の思い通りにはならなかった、これは希代の勝利である。”位の意味です。

この記述によれば、この時の丹波勢は織田信長に帰順して、足利将軍を奉戴した信長らが京都(天下)を支配することを容認したと奈良の興福寺多聞院英俊は述べています。

信長の上洛以前に畿内を支配していた三好三人衆によって、押さえ込まれていた丹波の国衆は、信長上洛で誕生した”新将軍足利義昭”に期待して、当初は一様に義昭・信長方に協力的であった(はっきり敵対はしていなかった)と考えられます。

しかし、、、

御札之趣令披見候、荻野惣右衛門京表之儀承候、丹波勢之働年來無差儀候、殊國侍奥口共以不和之國ニ候條、難事ト候歟不足信用候、其上者兵糧之儀不及其沙汰事候、但三好家被相談、於事調者可爲珍重候、尚賴充法眼可申入候、

正月廿七日

左衛門督殿

(引用:『顕如上人文案 巻上(元亀四年)』1966年復刻版「石山本願寺日記 下巻」に所収 清文堂出版)

大意は、”お手紙拝見し、丹波の荻野悪右衛門直正(おぎの あくうえもん なおまさ)の京都での働きについてのお話を承りました。もともと丹波勢の働きは大した事なく、特に口丹波と奥丹波の仲が悪くまとまりがない国なので、どれだけのものか信用も出来ません。まして兵糧のことなど問題外です。但し三好家に相談して調整してもらうなら別ですが、使いの賴充法眼によく言っておきます。

(元亀)4年正月27日

朝倉義景(あさくら よしかげ) 殿 ”位の意味です。

これは、当時反信長勢力の代表格の立場にあった石山本願寺法主 顕如上人(けんにょしょうにん)が、越前の戦国大名朝倉義景(あさくら よしかげ)宛てに出した反信長闘争の打合せの書状ですが、ここで、本願寺の顕如は丹波国衆に関して、もともとまとまりがなく、親信長勢力と反信長勢力が入り乱れていて信用の置けない連中だと言っています。

とは言うものの、丹波は従来より京都に隣接している地域特性から、公家衆・将軍家と深く繋がっている国衆も多く、この地域は織田信長にとっても天下取りに、絶対押さえておかねばならない重要なエリアとなっていました。

しかし、本願寺法主の顕如上人が指摘したように、信長に服従しているようで、実はどっちつかずのスタンスを取っている丹波衆が多いのですが、徐々に悪化してゆく義昭・信長関係にあって、将軍側か信長側かの態度を決めねばならない時期が来ていました。

こうして、天正2年(1574年)位までは信長の兵の動員命令に、素直に出兵に応じていた有力丹波衆も天正3年(1575年)頃になると、、、

この時、織田信長が石山本願寺攻撃のために、丹波の隣国である山城国勝竜寺城主の細川藤孝に、丹波衆への動員命令を掛けさせたのですが、、、

来秋大坂合戦申付候、然者丹州舟井・桑田両郡之諸侍、其方へ相付上者、人数等別而相催、可被抽粉骨候、此旨申触、各可成其意事、簡要之状如件、

天正参

三月廿二日 信長(朱印)長岡兵部大輔殿

(引用:『永青文庫叢書 細川家文書 中世編 185頁 織豊期文書26 織田信長朱印状』2012年 吉川弘文館)

大意は、”今度の秋、大坂石山本願寺との合戦を申付ける、丹波の船井郡・桑田郡の兵をそなたに付けるので、軍勢を確実に揃えて、粉骨砕身励むように、この趣旨を触れ廻り丹波衆に主旨を徹底することが肝要である。

天正3年3月22日 信長(朱印)

細川藤孝殿 ”位の意味で、細川藤孝への信長の出陣命令書です。

しかし、丹波衆は信長の命に反して兵が集まらないと言う事態を迎え、この出兵計画は中止を余儀なくされます。その後、元亀4年(1573年)7月、織田信長によって将軍足利義昭が京都を追放された後の丹波衆は、いよいよ”反信長の立場”を鮮明にして行く事になります。

そこで、改めて丹波衆の性根と手強さを思い知らされた織田信長は、本格的に丹波攻めを開始して、反信長方の丹波衆を武力で切り従える方針に腹を決め、大将を細川藤孝に替えて天正3年6月頃正式に、信長の御用で東奔西走している明智光秀に丹波攻略を命じた(内示した)ものと思われます。

内藤・宇津事、先年京都錯乱之刻、対此方逆心未相休候哉、無出仕候ハヽ、為可加誅罰、明智十兵衛被指越候、連々馳走之条、猶以此時可抽忠節事、専一候也、仍状如件、

天正三

六月七日川勝大膳亮殿

(引用:奥野高廣『増訂 織田信長文書の研究 下巻 515丹波川勝継氏宛朱印状写』1994年 吉川弘文館)

大意は、”内藤ジョアンと宇津頼重の事であるが、(天正元年の足利義昭の叛乱挙兵の折に、)将軍方へ味方して京都へ出兵し、当方(信長)へ逆心しそのまま態度を変えていない。その後、出仕もして来ないので、誅伐するべく明智光秀を出陣させることした。貴殿も引き続き奔走して、忠節を尽くす事に注力してほしい。”位の意味です。

ここで、既に丹波衆に調略を進めていた明智光秀を織田軍の大将に起用して丹波平定戦を行う旨、信長派の丹波衆川勝大膳亮へ通告したと言うところです。

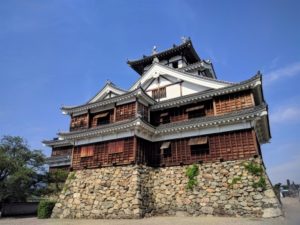

(引用画像:福知山城ACphoto)

明智光秀、第一回目の『黒井城攻防戦』へ向かう!

荻野悪右衛門事、雖不儀造意現形候、種々懇望候条、加用捨之処、于今挾野心不出頭、無是非題目也、所詮、為可退治維任日向守差遣候、於無疎略者、日向守同事可相動候、然者、当知行分無相違可申付、猶依忠節、恩賞之地可充行者也、

十月朔日 信長(朱印)

片岡藤五郎とのへ

(引用:奥野高廣『増訂 織田信長文書の研究 下巻 557丹波片岡藤五郎宛朱印状』1994年 吉川弘文館)

大意は、”荻野悪右衛門直正の事に関して、謀反の動きが出ていた訳ではなく、心から侘びていたようなので、大目に見ていたのだが、今になると野心があるのか出仕もして来ない、もはや言うべきもない事態である。結局、退治すべき為、明智光秀を差し向けた。いい加減に捉えずに、光秀と同時に一緒に働くべきこと、そうすれば、知行地の安堵はもちろん、なお働きによって恩賞を与える。

(天正3年)10月1日 織田信長

片岡藤五郎 殿へ ”位の意味です。

これにより当初から織田信長の狙いが、丹波国衆の最大勢力である荻野直正(おぎの なおまさ)を叩く事にあったのではないかと思われるところです。

信長の命じた通り、当時明智光秀はこなしていた(織田幕府?の)京都奉行の職務を、織田家吏僚の村井貞勝(むらい さだかつ)への引き継ぎを完了させて、10月初旬に丹波へ出陣し、荻野直正の居城”黒井城”を取り囲みました。

(中略)

一、信長江従出石武田連々依爲懇望、惟任日向守至丹波亂入候、卽荻惡自竹田表被引退、被楯籠黑井城候、於彼城之廻、十二三ヶ所被付置相陣候、此内近者城々尾崎一陣被執堅候、兵粮等不可相續候間、來春者可爲一途様風聞候、丹波國衆過半無殘所惟日一味候、

(中略)

十一月廿四日 豐信(花押)

吉川駿河守殿

御宿所(引用:『大日本古文書 家わけ第九 吉川家文書之一 九三八木豊信書状 65頁』 国立国会図書館デジタルコレクション)

大意は、”信長のところへ、荻野悪右衛門直正に攻められていた出石城・竹田城から何度も援軍の要請があり、信長に命じられて(この救援のため)明智光秀が丹波へ侵攻しました。荻野直正は直ちに竹田城の包囲を解いて、兵を退かせ居城の黒井城へ立て籠もって籠城を開始しました。明知光秀は、黑井城の周辺に12~13ヶ所の「相陣(あいじん)」を設置し、包囲体制を固め、近づく者も最初の陣屋で討取られ、兵糧も続かず、来春には鎮圧されるとの噂で、丹波の国衆の大半は光秀に味方しています。

天正3年(1575年)11月24日 八木豊信

吉川元春殿 ”位の意味です。

この段階では、まだ毛利方に付いていた丹波の国人領主八木豊信(やぎ とよのぶ)から、毛利家吉川元春(きっかわ もとはる)宛に出したこの書状によると、黒井城は早ければ年内いっぱいにでも落城するのではないかと丹波国衆たちは考えていたようで、国衆皆織田方に付いていると報告しています。

ところが、明けて天正4年(1576年)1月15日頃、光秀側の攻撃陣に加わっていた国衆の八上城主波多野秀治(はたの ひではる)が突然謀反を起し、逆に明智の陣に攻め入り、この動きに呼応して黒井城からも荻野悪右衛門の兵が出て来て、両方から攻められて明智陣営は大混乱に陥り大敗を喫する事となりました。

十五日、己酉、(中略)、丹州黑井之城、荻野惡右衛門在城也、旧冬以來惟任日向守取詰在陣也、波多野令別心、惟日在陣令敗軍云々、(後略)

(引用:『兼見卿記 第一 天正四年正月十五日の条』1971年 続群書類従完成会)

大意は、”(天正4年1月)15日、(中略)、丹波黒井城主、荻野悪右衛門直正は在城しており、昨冬以来明智光秀が対陣していた。(攻撃軍の一員であったはずの)丹波国衆の波多野秀治が謀反を起し、在陣していた明智攻撃軍は敗軍となったとか。”位の意味です。

このように天正3年(1575年)6月頃から始まった明智光秀の第一回目の丹波攻略戦は、味方のはずの丹波の国衆波多野秀治らの裏切りによって、光秀軍は天正4年の1月に大敗してしまいます。

この時、織田軍を破って壊滅させた荻野惡右衛門直正(おぎの あくうえもん なおまさ)の名前は、反信長連合の中で有名になり、赤井一族の当主である黑井城主荻原直正は、毛利家・石山本願寺・越後上杉家・甲斐武田家などから注目されることになって行きます。

明智光秀の2度目の丹波攻めは、、、?

ここに、明智光秀の行動の、当時の証言記録があります。。。

十八日、壬午、惟日下向丹州、以使者音信也、

(引用:斎木一馬・染谷光広校注『「史料簒集兼見卿記 第一」 天正四年二月十八日の条』1971年 続群書類従完成会)

大意は、”天正4年2月18日、明智光秀が丹波へ出張した。これは使者からの連絡である。”位の意味です。

これに関しては、、、

今度、従氷上表打入之刻、当村百姓別而馳走之段、懇志不浅候、依之、諸役・万雜公事令免許畢、仍如件

天正四

二月廿日 (光秀花押)曽根村

惣中(引用:亀岡市史編さん委員会『新修 亀岡市史 資料編 第二巻 近世/領主編 28【明智光秀判物】』2002年 亀岡市)

大意は、”先般の黒井城退却の折、曽根村の百姓衆には大変世話になり、その恩義は半端ではない。その功績によって、今後の諸役・公事万端を免除する。この通りである。

天正四年二月廿日 明智光秀(花押)

曽根村 惣中 殿” 位の意味です。

とあり、明智光秀が黑井城戰から荻原直正に敗走させられて、ものの1ヶ月ほどの頃ですが、このように敗走時に助けてくれた丹波の地元民への慰撫策にわざわざ出陣してまで行なっているようですが、この時は再度の「黒井城攻め」ではなかったと思われます。

地元の伝承では、この時も織田家諸将を引き連れて丹波入りし、再び荻野惡右衛門に敗退したと言われていますが、当時は、伝承では光秀に与力しているはずの織田家の武将たちは皆地方へ出払っていて、畿内にはおらず物理的に参戦不可能のため、伝承のような明智光秀の軍事活動はなかったと考えられます。

明智光秀、丹波平定戦へ!

これに関して、確実な情報史料があります。。。

廿九日、壬子、(中略)、惟任日向守丹州モミヰ之館へ手遣云々、

(引用:斎木一馬・染谷光広校注『史料簒集「兼見卿記 第一 天正五年十月廿九日の条」』1971年 続群書類従完成会)

大意は、”(天正5年10月29日、明智光秀は丹波籾井城(現兵庫県丹波篠山市)を攻撃したとか、、、”位の意味です。

天正5年10月29日になって信長の命により、軍勢を率いて丹波へ侵攻し籾井(もみい)城を攻撃し、そのまま亀山城(現兵庫県亀岡市)を攻め開城させたと地元の伝承にはあるようですが、籾井城はあっさり開城されたようですが、実際の亀山城の築城は天正6年になってからとみられるので、これは余部城のことでしょうか。

と言うことで、織田信長は、、、

近日至丹州可出馬候、奥郡・多喜郡へ道事、二筋も三筋も人馬之往還無障候様、来廿日以前可作立候、可為大軍候之条、成其意、不可有由断候、重而可遣検使候、謹言、

三月四日 (信長朱印)

長岡兵部大輔殿

(引用:熊本大学文学部付属永青文庫研究センター『細川家文書 中世編 48織田信長朱印状』2012年 吉川弘文館)

大意、”近日、丹波へ出陣しようと思う。奥郡(氷上・天田郡方面)・多喜郡への道路は、2~3本の道を(用意し)人馬ともに支障なく通行出来るように、今月20日までに工事を終える事、大軍の出陣になるので、そのつもりで、油断なくすること。重ねて、検使を派遣するのでよろしく。

(天正6年)3月4日 織田信長朱印

細川藤孝殿 ”位の意味です。

この織田信長の命令は、細川藤孝が山城勝竜寺城主であった事と、たった2週間くらいの工期から考えると、内容的には山城国から丹波国への峠越え(老ノ坂越え・唐櫃峠越え等)の道路整備を命じたものと思われます。

いよいよ満を持しての織田軍の丹波侵攻の準備が整って行きます。そこへ、、、

十四日、乙丑、雨、午刻晴、丹州荻野惡右衛門尉病死云々、

(引用:斎木一馬・染谷光廣校訂『兼見卿記 第一 天正六年三月十四日の条』1971年 続群書類従完成会)

大意は、”(天正6年3月)14日、雨でお昼頃晴れ、丹波黒井城の荻野惡右衛門が病死したとか、”位の意味です。

なんと天正6年(1578年)3月14日になって、難敵の敵将荻野悪右衛門の病死の連絡が伝わって来ました。

『丹波戦国史』には、”天正6年(1578年)3月、明智光秀は大軍を率い、組下に細川藤孝・滝川一益・丹羽長秀らを従えて波多野秀治の拠る八上城攻略に向った”とあります。つまり、信長は難敵荻野悪右衛門の死を知って、好機とばかり大軍を催して攻め入ったと言うことのようです。

しかし、波多野氏居城の八上城は急峻な山城であり、力攻めをすれば多くの犠牲が避けられない為、明智光秀は、波多野勢を城内へ追い上げておいて、城の周囲に柵・堀などを設え、波多野勢を城の中に封じ込める作戦に切替えて、後を守備隊に守らせて一旦丹波を離れました。

一級史料とされる『信長公記』の該当箇所によると、同時期の織田信長は大変忙しく、諸将への各地への出陣命令が相次ぎ、光秀らが丹波へ戻ったのは、4月10日になっての丹波園部城攻めだったようで、開城後光秀の守備隊を残して、4月26日には本隊はふたたび坂本へ引き揚げたようです。

そして、翌天正7年(1579年)の6月、波多野氏の立て籠もる八上城にも動きがあり、、、

さる程に、丹波国、波多野館、去年より、惟任日向守押し詰め、取り巻き、三里四方に堀をほらせ、塀・柵を丈夫に、幾重も申し付け、責められ候。籠城の者、既に餓死に及び、初めは、草木の葉を食とし、後には牛馬を食し、了簡尽き果て、無体に罷り出で候を、悉く切り捨て、波多野兄弟三人の者、調略を以て召し捕る。

六月四日、安土城へ進上、則ち、慈恩寺町末に、三人の者、張付に懸けさせられ、さすが、思ひ切り候て、前後神妙の由に候。

(引用:太田牛一『信長公記 巻十二 丹波国波多野兄弟張り付けの事』国立国会図書館デジタルコレクション)

大意は、”そうこうする内に、丹波国波多野氏居城八上城は、昨年より明智光秀が城内へ波多野兵を、押し込めておいて包囲し、城の周囲に堀・柵を頑丈に幾重にも設えて攻撃していた。城内は餓死者が出ている様子で、最初は草木を、後には牛馬を食し、我慢できずに城外へ脱出を図る者はすべて切捨てられていたが、(とうとう城内への調略が成功し、)寝返った家臣たちが波多野三兄弟を取り押さえ、八上城は落城となった。

天正7年(1579年)6月4日には、波多野三兄弟は安土城へ連行されて、町外れの慈恩寺境内で張り付けで処刑された。さすがに最後は神妙だったとか。”位の意味です。

八上城が落城し、波多野一族が滅亡して、織田軍は多紀郡の制圧を完了しました。いよいよ赤井一族が支配していた氷上郡(奥丹波)へと侵攻始めます。

まず、7月に桑田郡の宇津城を攻め、宇津頼重を敗走させ、同月中に奥丹波天田郡の鬼ヶ島城を落城させてから、軍を進め丹後へ侵入し弓木城の一色義有を降伏させて丹後を平定します。

取って返して、氷上郡に入り8月9日にはついに、赤井忠家の籠城する黒井城を落城させます。

八月九日、赤井悪右衛門楯籠り候黒井へ取り懸け、推し詰め候ところに、人数を出だし候。則ち、焜と付け入るに、外くるはまで込み入り、随分の者十余人討ち取るところ、種々降参候て、退出。惟任、右の趣、一々注進申し上げられ、永々、丹波に在国候て、粉骨の度々の高名、名誉も比類なきの旨、忝くも御感状くだしなされ、都鄙の面目、これに過ぎず、

(引用:太田牛一『信長公記 巻十二 赤井悪右衛門退散の事の条』国立国会図書館デジタルコレクション)

大意は、”天正7年(1579年)8月9日、赤井悪右衛門が立て籠もっている黒井城へ総攻撃をかけて、大軍で押し寄せドッと城内へ攻め込み、主だった武将10人ばかりを討ち取ると、降伏し開城した。安土城にて、この戦いの様子を詳細に明智光秀が、織田信長に説明をすると、「長年丹波に在陣して、粉骨砕身で働き、比類なき手柄を挙げた」として、信長から感状が出された。明智光秀は大いに天下に面目を施した。”位の意味です。

また、遡ること7月24日には、、、

廿四日。山國の事に。あけち所へむま。よろいと。かけふくろ廿とつかはす。兩奉行くたる。山くにへは下代ともすくにくたる。めてたし~~。

(引用:塙保己一編『御湯殿上の日記 (7)天正七年七月廿四日の条』続群書類従補遺3 2013年OD版 八木書店)

大意は、”(天正7年7月)24日、宇津頼重を倒して、永年宇津頼重に横領されていた禁裏の荘園「山国荘(京都市左京区)」を回復させたことに対して、正親町帝(おおぎまちてい)から明智光秀へ、馬・鎧・香袋20袋を褒賞として下賜され、使者に両奉行が出向き、荘園には早速配下の役人が出向いた。よかった、よかった。”位の意味です。

前述のとおり、天正7年(1579年)8月9日に、とうとう明智光秀は安土城へ赴き、織田信長に、波多野一族・赤井一族の討伐を完了し、丹波・丹後攻略をほぼ成し遂げたことを報告しました。併せて、前月には禁裏からも感謝の御言葉を戴き、ここに、信長から与えられた”丹波平定命令”は達成されました。

ここにおいて明智光秀は、織田家重臣の中で、いち早く織田信長から与えられた課題(困難な『丹波平定』)をやり終えたことで、織田家の中で筆頭家老へと昇りつめて行ったものと考えられます。

丹波攻略で、亀山城と福知山城はいつ築城したの?

亀山城

当初明智光秀が、口丹波の拠点として使っていたのは『余部城(あまるべじょう)』だったと言います。

ここ余部城(丸岡城ー亀岡市)は、15世紀の”応仁・文明の乱”の折にも登場し、、、

(中略)

一、応仁元年六月十六日、摂州江御敵乱入之砌、丹州江敵打入之間、同廿日、安富又次郎相供加余部之城、

(中略)

一、同十月二日、丹州江御敵責入之間、山名右馬助殿・安富又次郎相共、重而加余部之城、

(中略)

文明六年三月日

細川政国

一見了(花押)

(引用:亀岡市史編さん委員会『新修 亀岡市史 史料編第一巻 815【野田泰忠軍忠状】』 2000年 亀岡市)

大意は、”応仁元年(1467年)6月16日、摂津国に東軍が攻め込んで来た時、丹波国へも敵が攻め込んで来ると言うことで、6月20日、安富又次郎が余部城の守備に加わった。

(中略)

同年10月2日、丹波国へ東軍が攻め込んで来た時、山名右馬助殿と安富又次郎が再び余部城の守備に加わった。

文明6年(1474年)3月日

細川政国 ”位の意味です。

このように、15世紀の『応仁・文明の乱』の折に、すでにこの余部城は丹波の拠点として使用されていたことが分かります。

光秀自身も、、、

不日奥郡へ可爲助候条、大井之田中方人質御請取候て、余部迄可被越候、在陣之儀候者、此方にて可被仰渡候、但親父之人質被越候て尤候歟、何も実子可然候、尚津兵可申候、恐々謹言

八月十五日 光秀(花押)

小左馬

(引用:亀岡市史編さん委員会『新修 亀岡市史 史料編第二巻 40【明智光秀書状】』2002年 亀岡市)

大意は、”近いうちに、奥丹波へ手助けのお願いですが、大井村の田中氏の人質を請けとって、余部城へ連れて来てほしいのです。軍務で忙しければ、こちらにて城へ渡しますのでおっしゃってください。ただし、実子かどうか確認をしてください。尚、津兵に申付けておきます。よろしく。”位の意味です。

このように、光秀自身も丹波侵攻戦当時は、『余部城』を口丹波の拠点として使っていた様子が伺われます。

亀山城は、この余部城の南東1.2㎞と言う隣接地にあります。つまり、この城は、明智光秀の築造した新城と言うことになります。また、”亀山”と言う名称も近隣の地名には一切存在せず、光秀の創作だったようです。

従来五日至十日、亀山惣堀普請申付候、然者来五日、森河内番替之事、十二日まて可為延引之旨、彼表当番衆へも申遣候、各被得其意、鋤・鍬・もつこ以下、有御用意、至亀山御越尤候、恐々謹言

正月晦日

長叉五

小左

森安

各々中(引用:亀岡市史編さん委員会『新修 亀岡市史 史料編第二巻 31【明智光秀書状】』2002年 亀岡市)

大意は、”今度の5日から10日まで、亀山の惣堀の普請を命じる。しかし今度の5日は、大坂の森河内へ詰める当番となっているが、12日まで延期する旨森河内の当番衆にも届けておくので、各自そのように承知しておくこと。鋤・鍬・もっこなど用意して、亀山へ工事に従事すること。よろしく。

(天正5年)1月末日

長沢又五郎

小畠左馬進

森安

各々家中 ”位の意味です。

このように明智光秀は、天正5年初には、新亀山城の普請に取り掛かっていたようです。

福知山城

この城は、『横山城』として長らく使われて来ましたが、明智光秀が丹波平定後に奥丹波経営用の拠点として本格的な城郭に改築し、『福知山城』と改称したものと考えられます。

(中略)

同四月九日ニ、丹波亀山ヨリ奥郡へ通申路次中ニ而、方々振舞有之、

四月十日朝、福地山にて明知弥平治殿之振舞、七五三ノ膳也、

(中略)

(引用:津田宗及『天王寺屋会記 六 天正九年四月の条』1989年 淡交社)

大意は、”天正九年(1581年)4月9日、丹波亀山城より奥丹波へ向い、途中色々な方から接待があった。

4月10日朝、丹波福知山城にて、明智秀満殿の饗応があり、室町様式の正式な「式正七五三膳」が出された。”位の意味です。

茶人津田宗及(つだ そうぎゅう)が丹波を訪問した折、すでに奥丹波経営に光秀の右腕として明智秀満(三宅弥平治)が福知山城の城代として着任しており、それは次の城下の天寧寺への判物にてもはっきりします。

16明智光秀判物

当寺事、任往古之旨、諸式令免許訖、仍陣取幷竹木等剪捕之事、堅令停止之状如件、

天正八

二月十三日 光秀(花押)天寧寺

17明智秀満判物

当寺之事、光秀判形之旨、無相違諸過令免許訖、被得其意、可被任覚悟者也、仍如件、

天正九

十月六日 秀満(花押天寧寺

納所禅師(引用:福知山市史編さん委員会『福知山市史 史料編(一)天寧寺文書16・17』1978年 福知山市役所)

大意は、”天寧寺の事、以前の通りに諸税を免ずる。そして土地建物の陣への接収・竹木の伐採などは固く禁止する。以上書面の通りである。

天正8年(1580年)2月13日 明智光秀(花押)

天寧寺殿

天寧寺の事、明智光秀の判物の主旨の通り諸税を免ずる。その趣旨通りとする。以上書面の通りである。

天正9年(1581年)10月6日 明智秀満(花押)

天寧寺 納所禅師殿 ”位の意味です。

因みにこの時、黒井城は家老の斎藤利三(さいとう としみつ)が、八上城には明智光忠(あけち みつただ)が城代として入っていました。

このように、明智光秀の丹波支配体制は重臣たちがそれぞれ拠点の城に入り、この時点では完了していたものと考えられます。

光秀は、信長から丹波を拝領して以来、民政に力を入れた!ホント?

先ずは、、、

定 宮田市場

一、喧嘩・口論・押買・狼藉停止之事

一、国質・所質・請取沙汰、諸式非分之族停止之事

毎月市日 四日 八日 十二日

十七日 廿一日 廿五日

右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍如件

天正八年七月日 (明智光秀 花押)

(引用:永戸貞著・古川茂正編『丹波志 多紀郡 巻之三』1974年 名著出版)

大意は、”定 宮田市場

一、市場内において、けんか・口論・押し買い・暴力行為をしてはならない

一、国税・固定資産税・取引税を掛けるなど違法行為をしてはならない

毎月市の開催日 四日・八日・十二日・十七日・ニ十一日・ニ十五日 とする

右の事、違反をすれば、直ちに重罪とする。この文面のとおりである。

天正8年7月日 明智光秀花押 ”位の意味です。

このように、明智光秀は丹波篠山「中山の荘」に対して、所謂『楽市楽座』を認めて商業を保護して、早速丹波地方の経済振興に努めていることが分かります。

また、、、

汝両人諸役令免許畢、於用所者直可申付者也、仍如件

天正七年

二月十八日 (明智光秀花押)宮田村鍛治

次郎太郎所矢代村鍛治

与五郎所(引用:亀岡市史編さん委員会『新修 亀岡市史 資料編 第二巻 近世/領主編 53【明智光秀判物】』2002年 亀岡市)

大意は、”汝等両人の諸役を免ずる。その仕事の有る所で直ちに命ずるものである。書面の通りである。”位の意味です。

明智光秀は、町の鍛冶屋の確保・保護にも務め、丹波の新城下町の建設に力を入れていることを示しています。

また、亀山城普請に関連して、、、

別院倉米、以去年分之内、米六石六斗、六十□人、中村七石一斗、七十一人、あせり村、合拾三石七斗之事、亀山普請付而、片山兵内、百姓人別爲廿日飯米、可被相渡候也、仍如件

天正九年卯月十八日 光秀

瀬野右近殿

東沢加賀守殿

(引用:亀岡市史編さん委員会『新修 亀岡市史 資料編 第二巻 近世/領主編 81【明智光秀判物写】』2002年 亀岡市)

大意は、”別院倉米の昨年の分の内から、中村 66人分米6石6斗、安栖里村 71人分米7石1斗、合計13石7斗を、亀山城普請に動員した百姓の為に、飯米として支給するように片山兵内に命ずる事。この書面の通り。

天正9年(1581年)4月18日 光秀

瀬野右近殿

東沢加賀守殿 ”位の意味です。

明智光秀は、亀山城築造の労働に動員した近隣百姓には、きちんと米(給金)を支払うように命じています。

このように、城下町の『楽市楽座令』による町の経済振興策を打ち出し、鍛冶屋など職人に優遇策を出して集めていること、労働動員した民百姓にはきちんと労賃を支給していることなど、これら目配りの利いた政策は明智光秀の民政に臨む態度と言えそうです。

丹波攻略の時、波多野氏に光秀は自分の母親を人質に差し出して開城させた!ホント?

光秀は久しく八上城を攻圍せるも未だ之を陥る能はず、益々圍を嚴にす、城中糧殆ど盡く、此に光秀一策を案じ、急に之を陥れむとし、本目も西藏院を使者として降を説かしめ、更に其の母を送りて質となす、秀治遂に光秀の言を信じ、六月二日從士八十餘人と共に本目神尾山に至り光秀と會す、光秀陽に酒肴を饗し、其の酔に乘じ秀治以下十五人を捕へて安土へ送る。秀治遂に途に死す。四日秀尚を殺し其の首を梟す。二階堂秀香以下八上城の將士皆光秀の詐謀を憤り、八月初旬其の質とせる母を殺し、城を出でゝ光秀の軍と戰ひ皆斃る、此に東波多野家全く滅亡せり。(引用:丹波史談会編『丹波氷上郡志(上)第四編 第廿六章 明智光秀の政略の条』1972年 名著出版)

福知山にある『御霊神社』はなぜ建立されたの?

この神社は、縁起によると、”御霊神社の祭神は宇賀御霊大神であって元来稲を主宰し給う神を祀ったことから五穀豊穣商売繁昌の神として崇められてきました。しかしこの本社を御霊神社と云うのは明智光秀公を祀ったことに由来しています。”

とあり、、、宝永2年(1705年)に時の福知山城主朽木種治(くつき たねはる)が、宇賀御霊大神(ウガノミタマノオオカミ)を祀る稲荷社に、戦国時代福知山に善政をひいて領民に慕われたと言われる戦国武将明智光秀の御霊(みたま)を合祀して作った事から『御霊神社(ごりょうじんじゃ)』と言われています。

そこで、なぜこの時期(宝永年間)に至って、明智光秀が祀られたかですが、、、

そもそも『御霊神社(ごりょうじんじゃ)』とは、「広辞苑」によりますと、、、

ごりょうじんじゃ【御霊神社】 京都市上京区にある元府社、早良親王らの八所御霊を祀る。同名の社は全国に多く、いずれも遺恨の死を遂げた人々の御霊を祀る。

(引用:新村出編『広辞苑 第五版』1998年 岩波書店)

つまり『御霊』のそもそもの意味からすると、福知山の『御霊神社』は、縁起にあるように善政を敷いて領民に慕われた明智光秀を祀ったのではなく、実は、123年も前に無念の死を遂げた”『明智光秀』の怨霊”を鎮めるために、1705年に創建された神社と言う意味になります。

また余談ですが、、、

異説として、歴史作家の八切止夫によれば、、、

現存している史料で変わったものがある。・・・(中略)・・・

福知山市の御霊神社である。祭神は宇賀御霊大神。並んで、配祀、日向守光秀の神霊。となっている。ここが日本で唯一の明智光秀の神社である。

(中略)

<明智日向守光秀祠堂記>というのがあって、宮司森本孫兵衛が保管している。

茨城土浦から寛文九年に、この地へ移封された朽木種昌の跡目の朽木種治(三万石)が、ここへ光秀を何故祀ったかという趣意書である。

「天正十年六月二日に洛陽にて運をひらくや、当邑一千余戸を無税扱いになされた。だから当地方は、本能寺の変後百二十四年間にわたって繁栄してきた。それなのに今般、特典廃止の知らせがでたから、なんとか菅原道真公が雷となって、ゴロゴロやられるように、ひとつ冥途から出てきて御救け下さらぬか、と今回ここに、お祀り申し上げる次第である。」

という内容のものである。

さて、福知山史談会の調べでは、この地は、「秀吉の室おねねの伯父杉原七郎左家次三万石(伯父ではなく義兄)

次に小野木縫殿助が三万一千石。・・・(中略)・・・

約120年間に七代も領主が変わっている。

そして、七代にわたって福知山の城下町の一角の一千余戸が無税だったということは、これは、ところの領主の管轄区域ではなかった「特別地帯」ということになる。

(引用:八切止夫『信長殺し、光秀ではない』240~241頁 2002年 作品社)

つまり、福知山の町の中に、『本能寺の変』以降ずっと江戸時代になっても免税措置の続いていた不思議な地区があり、その特別措置が廃止されたので、”明智光秀の祟り”を恐れた 時の領主朽木氏が御霊社を建てて光秀を祀ったと言う話のようです。

しかし、この筋の通らない奇妙な話を、筋が通るように理解しようとすると、、、

天正10年(1582年)6月13日の『山崎の戦い』で敗北して明智光秀が滅亡した後、この福知山の地を明智秀満に替わって入部したのは、豊臣秀吉の義兄で重臣の杉原家次であり、その時よりこの『免税措置』がスタートしていることを考えると、この”免税措置”は、あろうことか『本能寺の変』での明智軍の主力部隊だったはずの福知山勢が、豊臣側に功績があったと言う証拠となりそうです。

要するに八切氏の指摘は、この『御霊神社』問題に、『本能寺の変』の種明かしがあると言う説のようです。

天正10年(1582年)6月1日夕刻に、丹波亀山城から出発した明智光秀軍の『本能寺の変』実行部隊の主力だったと思われる福知山衆への、この奇妙な『免税措置』が、七代に亘って、豊臣時代を越えて徳川時代中期迄も継続されていたことから考えると、『本能寺の変』には、豊臣秀吉ばかりでなく徳川家康も関係していた可能性があることが疑われます。

今に伝わるこの福知山『御霊神社』にまつわる関連史料は、秀吉の『中国大返し』・家康の『神君伊賀越え』と言う大出世話が、真相と違う”時の政権の作り話”であった可能性を示唆するものなのかもしれません。

『御霊神社』の縁起に言われている事は、建前であって、本当の理由はもっと深いところにあると言うことでしょうか。

まとめ

丹波への侵攻は、上洛後の織田信長の天下取りの中で、西国侵攻への入口となっていました。

丹波衆には、永禄11年(1568年)の織田信長上洛は、足利将軍と一体と捉えられ、中世的権威の象徴としての将軍に従うように、素直に織田信長に帰順していました。

しかし、将軍足利義昭と織田信長の関係が明らかになるにつれて、力のある丹波衆は、足利将軍家への追従・反織田の方針を鮮明にさせて行きます。

織田信長の丹波侵攻命令が明智光秀に発令されたのは、将軍足利義昭の京都追放から3年後、『長篠の戦』で最強の武田騎馬軍を壊滅させてほどない天正3年(1575年)6月のことでした。

10月初旬に大軍を率いて丹波へ侵攻した明智軍は、一気に反織田派の領袖荻野直正の立て籠もる奥丹波の黒井城を取り囲み、11月下旬には丹波国衆の大半は織田方へ付き、年内には丹波平定されるのではないかとみられていましたが、翌天正4年(1576年)1月に突然、織田方に付いていた口丹波八上城主波多野秀治が、国領城に本陣を置いていた明智軍に攻めかかり、この動きに呼応して黒井城からも荻野の軍が打って出て、挟み撃ちにあった明智軍は大敗を喫しました。

この時、辛うじて丹波を脱出した退却した明智光秀が、再び本格的な丹波侵攻を再開したのは、天正6年(1578年)になってからのことでした。

前述にあるように、天正6年3月14日に黒井城の荻野直正が病死して、赤井一族の大きな後立ての柱を失った波多野一族はそのまま八上城に籠城を続けますが、打つ手がないまま翌天正7年(1579年)5月末、波多野秀治は総攻撃に打って出ますが、明智方の調略を受けた部下の叛乱で6月1日に八上城は開城させられることになりました。

そして明智光秀は、8月初旬には黒井城を陥落させ、これにて事実上丹波の平定はほぼ完了し、そして10月22日には安土城の織田信長に『丹波平定』の報告をしました。

この『丹波平定戦』を通じて、天正4年くらいから余部城の近隣に『亀山城』を新たに築城し、平定後の天正8年には奥丹波の経営に、天田郡の備えの劣る『横山城』を防御力を強化した近世城郭に改築して、『福知山城』として城下とともに整備を行いました。

また、郷土誌の『丹波氷上郡志』などに記載のある、”八上城を落す際に、明智光秀が城主波多野秀治に対して、実の母を人質に出した”と言う逸話に関しては、如何に主君織田信長に早期丹波制圧をせっつかれていたとしても、明智光秀が”母を人質に出す”必然性が認められない事と、他の一次史料にはそんな記述が見られないことから、この説は信用出来ないと言われています。

確かに丹波史には、地元の伝承と中央との間に少しづつ違いがみられ、この件もそのひとつです。しかし、あくまでも京都から見た歴史は後世の勝者の目で書かれているものなので、簡単に丹波の伝承を間違いだと決めつけてよいものか判断が出来ないところです。

福知山の御霊神社の話は、日本で唯一の明智光秀を祀ってある神社となっていますので、昨今は注目をされているところです。

これに関して、”地元に善政を施した明智光秀公が当時顕彰されていないことから、領民が領主にお願いして祀ってもらった”みたいな話から、歴史作家の八切止夫氏が、この地区の出身の一千名の兵士が天正10年(1582年)6月2日に起こった『本能寺の変』で果たした役割に対する褒賞として『諸役免除』の特典が与えられ、それが123年間も継続したことが関係していると指摘しています。

具体的に言えば、八切氏は、この福知山の部隊が『本能寺の変』の実行部隊として、豊臣秀吉の指示に基づいて実行し、その後口封じに全員が殺害されてされたことに対する地元への見舞い金だと言う説を唱えています。

おそらく、八切氏が発見した『明智日向守光秀祠堂記』にある”天正十年六月二日に洛陽にて運をひらくや、当邑一千余戸を無税扱いになされた。”という文面で、「天正十年六月二日に洛陽にて運をひらく」と言うのは、明智光秀の事ではなくて、豊臣秀吉の事だと言いたいのだろうと思います。

つまり、豊臣期になってから、福知山のこの一千戸に対して諸役免除を与えたのだと言うことから、受益者は豊臣秀吉であったと言うことのようで、これも『本能寺の変』の”豊臣秀吉黒幕説”のひとつと言うことになるのでしょうか。

そもそもは、地元丹波の福知山に縁もゆかりもない明智光秀が、123年も経った江戸中期から改めてここに祀られているのは、奇妙だという疑問から発しています。

今のところ、八切氏以外では、歴史専門家の中でこの件の解明に取り組んでいる方はおられないようです。

先ずは、説明のしにくい物が現地にあると言う認識くらいでよいかと思います。