『麒麟がくる』の武将明智光秀は延暦寺を焼き討ちした男だ!ホント?

織田信長の悪名を挙げた『叡山焼き討ち』の首謀者は、なんと明智光秀だった‼

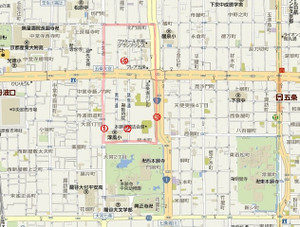

明智光秀が名を上げた『本国寺事件』の場所など様子が分かります。

明智光秀が『時は今・・・』を詠んだ愛宕神社には、実は軍資金の借出しに行っていた?

福知山に明智光秀の『御霊神社』がある!なぜ?

不明の前半生、明智光秀は越前のどこにいたの?

目次

明智光秀が、織田信長の『比叡山延暦寺焼討ち』を諫めたとされるのはウソなの?

(画像引用:比叡山延暦寺ACphoto)

比叡山延暦寺

織田信長の『比叡山焼き討ち』は、元亀2年(1571年)9月12日に行なわれ、天をも恐れぬ魔王・仏敵と戦国の世を震え上がらせました。

織田信長は、永禄11年(1568年)9月の上洛以来、信長に反抗する朝倉義景(あさくら よしかげ)とそれに同調する信長義弟の浅井長政(あざい ながまさ)に、援助を与え反織田同盟に加担する比叡山延暦寺に対して、鉄槌を下す必要性を感じていました。

元亀二年辛未正月、岐阜に御出被成候処、今年は山門を亡さむと信長被仰候を御聞不被得ふりにて、御帰被成候、是浅井・朝倉に山門の衆徒与する故也、

(引用:細川護貞監修『綿考輯録 第一巻 巻二 元亀2年正月の条』1988年 出水神社)

大意は、”元亀2年(1571年)の正月に、細川藤孝(ほそかわ ふじたか)公が岐阜へ年始の挨拶へ行った折、信長公より「今年は比叡山を滅ぼそうと思う」との話がありましたが、聞こえないふりをして帰還しました。これは浅井・朝倉勢に比叡山が味方することが理由です。”位の意味です。

この信長の意向を受けて、、、

明智光秀は、この年の7月までに宇佐山城(近江坂本)に入城し、浅井・朝倉軍の南下阻止と比叡山の動きを監視する役目に就きます。

そして、、、

・・・

仰木之事ハ是非共なてきりニ可仕候、頓而可為本意候、・・・

・・・

恐々謹言

(元亀二年)九月二日 明智十兵衛(花押)

和源殿

(引用:「福田達生・福島克彦編『明智光秀』2015年 八木書店」掲載 史料13 明智光秀書状『和田文書』)

大意は、”比叡山所領の仰木(おおぎ)地区攻撃の件は是非とも、敵を皆殺しにしたいものだが、すぐにでも実現するであろう。”位の意味です。

比叡山の入口に位置する宇佐山(うさやま)城の明智光秀から、近隣の雄琴(おごと)城を守る、光秀配下となった和田秀純(わだ ひでずみ)に対しての書状で、文面の他の内容から互いに戦闘の準備に余念のない様子が伺え、光秀は比叡山攻撃への好戦的な態度を丸出しにしています。

この10日後の元亀2年(1571年)9月12日に織田信長による史上有名な『比叡山焼き討ち』が実行されました。

この攻撃の論功行賞で、明智光秀は、信長から比叡山の麓 滋賀郡を与えられ、また将軍足利義昭より上山城の指揮権も与えられ、光秀の勢力は、山城~滋賀へと拡大して行きました。早速、織田信長よりほぼ支配権を与えられた、比叡山周辺の材木・人足などの資材をフルに活用して、宇佐山城に代わる”坂本城”築城を開始します。

織田家中の出世頭と言われている豊臣秀吉は、天正元年(1573年)9月に、”北近江浅井攻め”の論功行賞で旧浅井領を与えられて、初めて長浜城築城を開始していますが、明智光秀はそれより2年も早く、織田家中で初めての”城持ち大名”に出世していました。

この段階で、明智光秀の石高は近江志賀郡・延暦寺山門領に上山城地区の11万石を加えて、合計30万石を越える規模になったと思われ、旧浅井領12万石を拝領した豊臣秀吉、北伊勢の滝川一益(28万石)を抜いて、織田家随一の軍事動員力を備えて来たと考えられます。

その後、天正3年(1575年)5月に織田・徳川連合軍が奥三河長篠で宿敵武田軍の主力を壊滅させると、翌6月より織田信長の丹波攻略が始まり、明智光秀はその先陣として起用されました。

このように、元亀元年4月の越前木の芽峠から撤退する織田軍の”金ケ崎退け口”で殿(しんがり)役を見事こなして織田信長に認められ、翌年の『比叡山焼き討ち』でも、前記史料にある如くやる気満々で積極的に実行することで、主君織田信長に強く働きをアピールして滋賀郡の領地を与えられており、出世競争に邁進する明智光秀が、通説にあるように”信長の作戦行動である『比叡山焼き討ち』を諫める”などあり得ないことだと思われます。

どうやら、ここに描き出される好戦的な脂ぎったイメージの明智光秀は、これまでの慎み深く仏教への造詣も深く、豊臣秀吉とは一味違う紳士然とした”明智光秀像”とは、大きく違う生々しい戦国武将の姿で、これまでのイメージは、誰かにねつ造された虚像だったようです。

明智光秀の出世の糸口となった『本国寺の変』とはナニ?

(画像引用:京都六条本国寺古図 サイト『歴旅・こむ』より)

京都六条 本国寺跡

織田信長は、永禄11年(1568年)9月26日に、足利義昭を奉戴して上洛し、10月18日に御所へ参内した足利義昭は、将軍の宣下を受けて正式に第15代将軍となりました。

織田信長は、喜んだ足利義昭からの副将軍・管領への就任要請を辞退し、畿内へ一部警備部隊を残留させて、自身は10月26日に岐阜へ帰還します。

すると、翌永禄12年(1569年)正月5日に織田信長の不在を狙いすまして、阿波から渡海して来て巻き返しを狙う三好三人衆と、信長に美濃を追われた斎藤龍興(さいとう たつおき)ら牢人が、将軍足利義昭が宿所としている京都六条本国寺を襲います。

永禄8年(1565年)5月19日の『第13代将軍足利義輝(あしかが よしてる)弑逆事件』の再現となりそうでしたが、義昭の宿所警備についていた明智光秀を含む幕府奉公衆たちの奮戦で将軍を守って持ちこたえ、その後に駆け付けた畿内近隣織田軍の援軍もあって、三好勢を押し返しました。

五日、己酉、天晴、天一下艮、〇三好日向守、同下野入道釣竿、石成主税助以下、今日悉本國寺取詰攻之、午刻合戦、寺外燒之、中堂寺、不動堂、竹田等放火、武家御足軽衆以下廿餘人討死云々、責衆死人手負數多有之云々、

(引用:『言継卿記 永禄十二年正月五日の条』国立国会図書館デジタルコレクション)

大意は、”永禄12年(1569年)正月5日、一日中晴天、 〇三好長逸(みよし ながやす)、三好政康(みよし まさやす)、岩成友通(いわなり ともみち)の三好三人衆らが、今日全軍京都六条本国寺を取り巻いてこれを攻め、正午から合戦となった。寺外は焼き払われ、中堂寺、不動堂、竹林などは放火された。守る足軽衆には20余人の死者がでて、攻め手にも多数の死傷者が出たと言う。”位の意味です。

・・・と守備隊である明智光秀ら幕府奉公衆の奮戦を伝えています。

そして、早馬の急報でこの変事を聞きつけた織田信長は折からの降雪の中、岐阜城をいつも通りのスタイルの”供回りだけで飛び出し”ましたが、5日後の正月10日には追い付く軍団を引きまとめ、丁度岐阜に来ていた松永久秀(まつなが ひさひで)らも伴い、諸国勢8万もの大軍を動員して入洛したと云います。

この時、迅速に大軍にて上洛した織田信長は、畿内の安全を確保すると言う名目で、以後織田軍を京都に駐留させる口実を得て、将軍足利義昭は政務の全権を織田信長に委任せざるを得なくなり、明智光秀はその防衛戦の奮戦に依り、足利幕府内での求心力を決定的なものとし、併せて室町幕府の機構に依存せざるを得ない織田信長への影響力を増すこととなりました。

『本能寺の変』の直前、明智光秀が戦勝祈願をしたと言われる『愛宕神社』で、ホントは何をしていたの?

(画像引用:京都愛宕神社Wikipedia)

愛宕神社

天正10年(1582年)5月15日から、織田信長の招きにより徳川家康ら徳川家臣団と旧武田家臣穴山梅雪(あなやま ばいせつ)が安土城を訪れていました。

接待役を任された明智光秀は、15日から17日にかけて役目を務めていましたが、備中表より早馬が安土城へ駆け込み、目下備中高松城を囲み奮戦中の豊臣秀吉から、毛利本隊の大軍出現により織田信長の援軍を乞う要請がありました。

6月2日には、別途織田信長の三男神戸信孝(かんべ のぶたか)と丹羽長秀(にわ ながひで)率いる四国侵攻軍が、長曾我部(ちょうそかべ)討伐の爲、大坂から渡海・出陣する手はずになっているところ、中国方面軍の豊臣秀吉が毛利本隊のおびき出しに成功したと見た織田信長は、この機に毛利を殲滅しその足で九州へ侵攻する考えで、西国を一気に制覇するプランを実行するため、明智光秀へ畿内軍を引き連れた出陣命令を出します。

そして通説では、明智光秀は戦勝祈願の為に5月27日に愛宕(あたご)神社へ馬で登って参詣し、西坊威徳院に宿泊し、29日に下山したとあります。

28日には、京都より連歌師里村紹巴(さとむら じょうは)らを招き、百韻の連歌興行(愛宕百韻)を奉納していました。

ここでの明智光秀の発句である”ときは今天が下しる五月哉 ”が、明智光秀の謀叛の決意だったなどと見なされ、超有名になり今に伝わっています。

ところで、いくら居城の近隣にあるからと云って、出陣の差し迫ったその4~5日前に、修験道で聞こえ険阻な山の上にある愛宕神社へ、わざわざ戦勝祈願に参詣するほど明智光秀は信心深い人物だったのでしょうか。

じつは戦国期、各地の寺社においては、神仏に捧げられた所領や米・銭などを原資として、経済・金融活動が営まれていました。因みに鎌倉後期の京都においては、既に「土倉(とくら・つちくら=質屋)」の9割くらいが山門=比叡山延暦寺の傘下に入っていたことが知られています。

つまり、当時の有力寺社は皆「借上(かしあげ=高利貸・金融業者)」を営んでいました。ここ、全国愛宕神社の総本社である京都の愛宕神社も御多分に漏れず金貸しをやっており、京都の豪商角倉家などがバックに付いていました。

という訳で、要するに明智光秀は、織田信長の中国攻めが引き続き九州征伐へ向かう予定になっていたことから、長期遠征に多額の資金の需要が見込まれ、愛宕神社に軍資金の調達のために借金に来るのが主目的だったと考えられます。

ですから、「愛宕百韻(あたご ひゃくいん)」と言うのは、”愛宕神社への奉納”などと言う大層なものではなくて、融資の決定・重量のある銭・資金の用意が終わるまでの時間つぶしのあそびに行われていたものではないかと思われます。

「明智光秀の恨み」を鎮めるための『御霊神社』が福知山にあると言う!なぜ?

(画像引用:福知山御霊神社Wikipedia)

御霊神社

『御霊神社(ごりょうじんじゃ)』とは、広辞苑によると”遺恨の死を遂げた人々の御霊を祀る”とあり、ここ福知山の『御霊神社』の場合は、祀られているのが”明智光秀”と言うことです。

由緒書を見てみると、祭神「宇賀御霊大神(うがのみたまおおかみ)」・配神「日向守光秀公」となっており、領主朽木種昌(くつき たねまさ)の時代の宝永元年(1704年)に「明智光秀公の御霊」が合祀されていたことが分かります。

ここが「明智神社」ではなくて、わざわざ「御霊神社」になっていると言う事は、明智光秀を顕彰するためではなくて、明らかに”祟り神”となった明智光秀の御霊を鎮めるためと言う意味になります。

そこで、関係すると思われる”「本能寺の変」豊臣秀吉犯人説・黒幕説等”を見てみますと、変事から後に異例の出世をした人物に、小田原戦後に秀吉の馬廻り衆から東国2か国30万石の大名となった”木村弥一右衛門(きむら やいちうえもん)”・長浜以降で黄母衣衆となって杉原氏の後に福知山3万1千石の城主となった”小野木縫殿助(おのぎ ぬいとのすけ)”らと共に、織田信長襲撃部隊の責任者だったと言われ、山崎の合戦後丹波福知山の城主になっていた、秀吉正室おねの叔父であり家老の”杉原七郎左衛門家次(すぎはら ひちろうざえもん いえつぐ)”がいます。

このおねの叔父であり、信長襲撃部隊の隊長だった杉原家次は、『本能寺の変』のわずか2年後の天正12年(1584年)9月に狂死したと言われ、その後跡継ぎの早世が続いて家門断絶の憂き目に遭い、もはや”主君殺しの汚名を着せられた明智光秀の祟り”と考えるしかない状況に追い込まれ、杉原一族から陳情を受けた領主の朽木種昌が、当時凶作の続く領内の状況を引っかけて、明智光秀を合祀して”その御霊を鎮める「御霊神社」”として祀ったと伝わっています。

・・・とあり、これは杉原一族には「明智光秀に濡れ衣を着せた」と言う認識があったのではないかと言う話なのです。

明智光秀が美濃を脱出し浪々の身を寄せていた、と言われる越前一乗谷の『称念寺』とは?

(画像引用:福井長崎称念寺Wikipediaより)

称念寺

「細川家記」である『綿考輯録』に、、、

明智十兵衛光秀は、清和源氏土岐下野守頼兼後裔也、世々美濃国に住し、其父濃州明智城にて戦死の節、教訓して遁れ隠さしむ、其後朝倉義景ニ仕へて、五百貫の地を領せられる、大筒の妙術有之候と也、藤孝君越前御逗留之中光秀より交を厚くせらる、・・・

明智軍記ニハ光秀、長崎の称念寺恩阿上人を同道と有て、・・・・

(引用:細川護貞監修『綿考輯録 第一巻 27頁』1988年 出水神社)

大意は、”明智光秀は、清和源氏の土岐頼兼の子孫であり、代々美濃に住んでいた。斎藤義龍に攻められて、光秀の父が明智城で戦死した時に、光秀を落ち延びさせた。その後、大筒の砲術が巧みで越前の朝倉義景に五百貫で抱えられた。細川藤孝とは、足利義昭に供奉して越前に逗留中に厚情を深めた。・・・

『明智軍記』によると、明智光秀は、一乗谷長崎の「称念寺」の恩阿上人と同道し、・・・・”位の意味です。

このように、明智光秀が、越前朝倉氏に仕官し、一乗谷の称念寺とも縁が深いことが感じられます。

因みに、この「称念寺」とは、Wikipediaによると、、、

新田義貞が延元3年・暦応元年(1338年)に越前国藤島の燈明寺畷の戦いで戦死すると、時衆によって遺骸が往生院に運ばれたと『太平記』にある。この往生院が当寺とされている。当寺境内に義貞墓所[1]があり、近世に江戸幕府や福井藩から保護を受けた。

・・・

室町時代には、後花園天皇や室町幕府3代将軍足利義満の祈願所となり、そのほか武将の帰依を得た。それらは文書として当寺に残されている。

門前に明智光秀が、越前国の朝倉義景仕官時に、住んでいた、・・・

(引用:Wikipedia称念寺)

とあり、同寺には、新田義貞の墓所があって、そして明智光秀は、およそ10年ほどこの長崎称念寺門前に住んでいたと伝わっています。

周知のように新田義貞(源義貞)は、後醍醐天皇の「建武の新政」に反旗を翻した足利尊氏に対抗するため、後醍醐天皇より大将を命じられた南朝側の官軍総大将に任命された武将です。

余談ですが、明治15年(1882年)8月2日に新田義貞には正一位が追贈されており、この事から、”明治維新”により従来の北朝系天皇の系譜が途切れたとも考えられ、暗殺された可能性のある孝明帝のあと践祚した明治天皇が、孝明帝の子息の睦仁親王ではなく、やはり南朝系の人物であった疑いが出て来る事にもなりそうです。

まとめ

裏切り者の汚名を着た悲劇の武将とか言うイメージが付きまとう”明智光秀”ですが、関係する寺社のいくつかに関して見てみました。

先ず、織田信長の悪名を天下に轟かした元亀2年(1571年)9月12日の『比叡山焼き討ち』事件です。

教養人の明智光秀は、織田信長にこの暴挙をやめるように必死に諫めたと伝わっていますが、実際には、前述のように比叡山延暦寺の麓の志賀郡を織田信長から与えられるほど、皆が躊躇する中にあって僧侶らの虐殺に精を出し織田家内一の活躍をしたことが分かります。

結果からみると、出世競争を繰り広げていた豊臣秀吉と、本当は考え方・やり方にほとんど変わりなかったのだと思われます。

次に、織田信長の上洛直後の永禄12年(1569年)正月5日に起こった『京都六条 本国寺事件』では、室町幕府内で直参の奉公衆とは言え、馬にも乗れなかった足軽衆の末席に過ぎなかった明智光秀が、その活躍に依り一躍注目を集めることとなりました。

話が前後しますが、、、

『本能寺の変』直前の天正10年(1582年)5月27日に、明智光秀は戦勝祈願と称して、京都ー亀山間の愛宕山にある『愛宕神社』まで、修験道の峻険な地形にも拘わらず参詣しています。

その日は宿坊で泊まり、翌日出発直前にも拘わらず、京より連歌師の里村紹巴などを呼び寄せて、連歌の会を奉納と称して実行します。

これは、実は戦国時代に金融機関であった『愛宕神社』へ中国討伐の軍資金の借出しに行ったらしいことがわかりました。

また、福知山市に、明智光秀の霊を鎮める『御霊神社』が実在しますが、これはどうやら、事変後福知山城主となった秀吉正室ねねの叔父で家老だった杉原家次の一族が、その後祟られていたことから堪りかねて合祀創建されたものと考えられ、これはとりもなおさず明智光秀が豊臣秀吉に濡れ衣を着せられた証拠なのかもしれません。

最後に前半生の不明な明智光秀の伝承の中で、家族と共に越前国に暮らしていたと言う場所が、南北朝時代の南朝側の大将であった『新田義貞』の墓所がある『称念寺』の門前町の中であったらしいと言うことが言われています。

その縁の場所を示しておきました。

参考文献

〇細川護貞監修『綿考輯録 第一巻』(1988年 出水神社)

〇福田達生・福島克彦編『明智光秀』(2015年 八木書店)

〇サイト:『歴旅・こむ』(2015年11月3日記事”六条本圀寺跡、寂光寺etc.・・・”

〇橋場日月『明智光秀 残虐と謀略』(2018年 祥伝社新書)

〇桐野作人『織田信長』(2011年 新人物往来社)

〇小林正信『明智光秀の乱』(2014年 里文出版)

〇八切止夫『信長殺し光秀ではない』(2002年 作品社)

〇井上慶雪『明智光秀冤罪論』(2005年 叢文社)

〇本郷恵子『中世人の経済感覚』(2004年 NHKブックス)

〇井上慶雪『本能寺の変 秀吉の陰謀』(2015年 祥伝社黄金文庫)

〇新村出編『広辞苑 第五版』(1998年 岩波書店)