織田信長の家は家系図上は織田家の分家に過ぎなかった!ホント?

目次

やはり、織田信長の家系は、織田家の下っ端ではなかった!ホント?

織田家の系図の話と言うと、大半が信長より子孫か兄弟をテーマとしたもので、先祖へ遡るものはまれなのですが、これは系図の大半が江戸期に書かれた織田家系図の信憑性が低く、先祖のことがはっきりしないことによるのではないかと思います。

曰く、「織田信長の父、織田信秀が織田家の中で頭角を現して行き、徐々に織田家全体を率いるようになって行った。」くらいの説明・理解が多くて、信長の父織田信秀が出て来た必然性は不明のままです。

しかし、如何に秀でていようと、織田信長が尾張統一に持って行けた素地と言うものは、織田家の先祖たちの努力にあるはずなのです。もしそんな先祖がいない場合は美濃の斎藤道三のように、権謀術策を巡らせて成り上がって行く以外に、この時代ではなかったものと思われます。

しかし、織田信長は最初から「殿」と呼ばれていたのですから、家督相続後に年輩の親族一同を苦労しながら従わせて行った経緯はあると云うものの、斎藤道三(後斎藤氏)とは条件が違い、相続以前に一定の地盤が存在していたはずです。

今回は、ここを確認して行くことにしましょう。

織田信長の父は、織田信秀(おだ のぶひで)で、祖父は織田信貞(おだ のぶさだ)となっています。

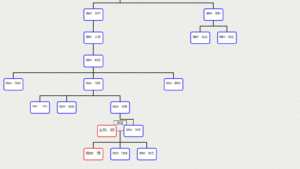

織田信長の祖父である信定(信貞)は、織田敏定(おだ としさだ)の次男で、後述する尾張の織田家の始まり、つまり尾張守護となった斯波(しば)氏に任命され、越前から守護代として尾張に赴任した織田常松(おだ じょうしょう)の舎弟織田常竹(おだ じょうちく)の直系のひ孫に当たります。

(引用:瀧喜義『尾州織田興亡史』1993年 ブックショップマイタウン 所収 「織田家系図」より)

そこで、尾張国内の覇権の流れを見てみますと、、、

応永4年(1397年)に斯波義重(しば よししげ)が越前・遠江・尾張の守護に就任して、守護代には当初は3か国とも重臣の甲斐(かい)氏が任命されましたが、その後尾張の守護代に関しては、斯波氏の同じく重臣であった織田氏が拝命し、織田常松(おだ じょうしょう)が越前より赴任した訳です。

織田常松が拠点を構えたのは、下津(おりずー現愛知県稲沢市)城で、応永7年(1400年)の事でした。そして舎弟の織田常竹(おだ じょうちく)が守護代の代理である「又代(まただい)」として清須城へ入り、以後この兄弟ふたりは、永きに亘って尾張に君臨して行くことになりました。

ところが後に兄織田常松が、応永34年(1427年)からほどない時期に、守護の命を受けて軍勢を率いて越前へ一揆の鎮圧に向った折、現地で討死すると言う事態が出来しました。

それで、、、

かくて御舎弟出雲守常竹様、守護代職襲い罷りあり候ところ、伊勢守入道常松公二子あり、嫡子与二郎という、次男与九郎というなり。・・・(中略)・・・。

伊勢守舎弟常竹(出雲守)は清須御城に罷りあり候いて、守護代職を相勤め、常松嫡子与二郎(織田敏広)にその職を固持して譲らず候。伊勢守(織田常松)は初め守護代職に候ゆえ、与二郎(織田敏弘)殿再三再四清須へ罷り出で譲位すべく談じ入り候ところ、その意向に相無し、・・・。

(引用:吉田蒼生雄『武功夜話 第一巻 67~68頁』1995年 新人物往来社)

大意は、”そして、織田常松の御舎弟常竹様が守護代職を相続したのですが、兄の常松公にはお子が二人いて、嫡男が敏広(としひろ)で、次男は広近(ひろちか)と云います。

伊勢守織田常松公の御舎弟である出雲守織田常竹様は、清須城におられて守護代職を勤められ、常松公の嫡男である織田敏広樣へはその職をお譲りになりませんでした。そもそも常松公が守護代職であったので、常松公の嫡男である敏広樣は、再三再四自ら清須へ行かれて、譲位するように申し入れましたが、常竹様は一向にお譲りになるつもりはありませんでした。”位の意味です。

とあり、つまり、常竹は「守護代の座」を亡くなった兄常松の年若い子供には相続させず、自分自身が兄に替わって守護代を務めることとしました。前述の記録の続きには、これに猛然と反発する常松の嫡男敏広の様子も記載されていますが、ともかく両者の関係は険悪になりました。

兄常松が守護代として、在京する守護斯波氏の補佐をして京都に在住し、幕府の仕事含めて織田家の外交を主体として活動し、弟の常竹は兄の守護代織田常松の代官である「又代」として清須城に駐在し、もっぱら地元尾張の内政を長年に亘って取り仕切っていた訳ですから、この事態は当時の下剋上の実力社会においては当然の帰結とも言えそうです。

その後ほどなく、常竹も死去したようですが、常竹の子久長(ひさなが)は楽田(がくでん)に城を築いて城主となり、守護代職は(清須城を継いだ)常竹の孫となる久長の子である敏定(としさだ)に引き継がれて行き、岩倉に築城した常松の嫡男敏広とは更に対立を深めて行きます。

尾州下津城主伊勢守入道の御舎弟出雲守入道常竹殿は、清須に御在番、常松殿亡きあと守護代を望まれ、日頃よりの願望遂げ候いて守護代と成られければ、織田の御本家筋の与二郎殿も守護たる事不平に思われ、遂に御両家不和と相成り取り合い出入り益々多くなり、遂に武衛樣、与二郎殿を守護代になされ、尾州上下相分け目代家二個となりこれを小守護と呼ぶ。

(引用:吉田蒼生雄『武功夜話 補巻 千代女書留 45~46頁』1988年 新人物往来社)

大意は、”尾張の下津(おりず)城主織田常松の舎弟である織田常竹殿は、清須城に在番し、常松殿亡きあと守護を望まれて、日頃の思いを実現されましたが、本家筋となる常松の嫡男敏広殿は、常竹殿が守護代であることを不満に思われ、遂に両家は不和になり武力衝突も多くなりました。とうとう武衛殿斯波義寛公は、伊勢守織田敏広殿も守護代に任命され、尾張は上下に分けて、目代家(もくだいけ)を二家として、これを小守護と呼んだ。”位の意味です。

と言うことで、後に守護の斯波氏は、尾張八郡を上下四郡づつに分けて、岩倉の伊勢守家は上四郡、清須の大和守家は下四郡のそれぞれを守護代として認めたようです。

そして今度は尾張守護の斯波家ですが、、、

享徳元年(1452年)になって、尾張守護職の斯波家第9代当主義健(しば よしたけ)が十八歳の若さで落馬事故により死去し、義健に子供がいなかった爲、一族傍系の斯波持種(しば もちたね)の子である義敏(よしとし)が継ぎます。

この当時、斯波氏はまだ織田家が守護代の尾張の外、越前と遠江を含む三か国の守護を兼ねていましたが、その越前・遠江の守護代である甲斐常治(かい じょうち)が、直系でない傍系出身の守護である義敏を侮りないがしろにしたため、長禄3年(1459年)に義敏は越前敦賀城の甲斐常治を攻めると言う挙に出ますが、なんと敗退してしまいます。

この騒ぎに時の将軍足利義政(あしかが よしまさ)は、寛正2年(1461年)10月に義敏の後継となっていた義敏の子義寛(しば よしとう)を廃し、九州探題を世襲していた渋川義鏡(しぶかわ よしかね)の子義廉(しぶかわ よしかど)に斯波氏を継がせました。

将軍足利義政に討伐を仕掛けられて、守護を解任されて中国の大内氏へ身を寄せていた斯波義敏は、政所執事の伊勢貞親(いせ さだちか)を味方にして勢力復活をし、寛正4年(1463年)11月に恩赦を得て京都の政界復帰を果し、子の斯波義寛は守護職復帰を果たしますが、義廉との対立は深まり、周りを巻き込んで『応仁の乱』の遠因になったと言われる混乱を引き起こして行きます。

そして、歴史上有名な『応仁の乱』が応仁元年(1467年)に起こり、尾張守護の斯波家では、義敏が幕府軍・東軍に、義廉が西軍に属しました。

一方守護代の織田氏では、守護代の座を巡って清須城の敏定が幕府軍・東軍に、岩倉城の敏広が西軍に付きました。

『応仁の乱』終盤の文明8年(1476年)11月3日、京都に布陣し西軍を支えていた大内政弘が東軍に降伏し、西軍はそのまま解散しましたが、所謂「終戦」の形を取ることなしに「なし崩し」に京都での戦闘が終わってしまった為に、まだ地方では所々で戦闘が続いている状況でした。

尾張では、前年に幕命で京都から尾張へ戻っていた織田敏定が、西軍を攻めまくり敏広を圧倒して優勢を保っていました。これに対して、敏広も美濃の舅斎藤妙椿(さいとう みようちん)の支援を受けて善戦していました。

文明10年(1478年)になって、幕府は尾張守護代を西軍の岩倉織田敏広に替り、東軍の清須織田敏定を任命しますが、収まりがつかず、文明11年(1479年)守護となった斯波義寛は、ついに岩倉の織田敏広も守護代と認め、岩倉・清須による尾張の分割支配が正式に決まり、やっと尾張の動乱に一区切りが付きます。

そして、織田宗家の分家であった清須織田家の敏定(織田信長の曾祖父)は、足利幕府・尾張守護斯波氏の御墨付を得て、尾張の中心的支配階級・政治の中心へと躍り出ます。

ここから、”敏定ー信定(貞)-信秀ー信長”と言う輝く織田弾正忠家の家系が始まります。

一部の通説にあるように、決して織田信長の父織田信秀が、尾張織田氏の分家から成り上がった訳ではないことが確認出来ます。

つまり、信長の織田弾正忠(おだ だんじょうのじょう)家が成り上がった流れは、初代の織田常竹がきっかけを作り、武衛家の内紛を上手く立ち回りながら、孫の敏定が実力で『応仁の乱』前後を乗り切り、幕府と守護の武衛家(斯波家)に公式に認めさせて、尾張での確固たる地位を作ったと言うことになります。

(画像引用:清須城ACphoto)

尾張織田家の始まりとは?

旧福井県織田町(現福井県丹生郡越前町)に『劔神社(つるぎじんじゃ)』があります。織田氏の先祖はここの一神官をしていたようです。

そもそもの発祥地は、近江国の蒲生郡津田庄(現滋賀県近江八幡市)から出た一族と云います。

『滋賀県史』によれば、湖南から湖東地域は半島・大陸での戦乱による避難民・捕虜たちを入植させたとの記述があり、飛鳥から近江大津宮へ遷都(667年)した天智朝などもあったりすることから、朝廷を支える官人たちの一族など、移住した「藤原姓」の一族も多かったはずで、天智朝の後に越前方面へ進出して行った一族の末裔に織田氏がいたのかもしれません。

『福井県史』には、、、

敬白、為奉納劔御宝前、信昌カナ書ノ置文状云、

右、信昌嫡男兵庫助藤原将広、雖有寺社興行之志、奉公無隙之間、為信昌奉行加修理処也、縦ヒ雖有信昌志、将広同心セスンハアルヘカラス、縦ヒ雖有将広志、信昌同心セスンハアルヘカラス、父子共ニ同心之趣、定明慮照覧アルヘキヲヤ、就中当社寺僧林泉坊実秀、仏社興行異于他仁也、申付彼実秀悉令修理成就訖、・・・(中略)。

明徳四年癸酉六月十七日 信昌(花押)

将広(花押)

牛玉

劔太神宮寺

宝印

(引用:『福井県史 資料編5 中・近世三 二 丹生郡織田町 二五 劔神社文書 一 藤原信昌・同将広置文』1985年 福井県)

大意は、”剱(つるぎ)神社の御神前に奉納のため、織田信昌(おだ のぶまさ)のカナ書きの置文状に言います。

織田信昌の嫡男将広(まさひろ)は、劔神社再建の志があっても守護への奉公が忙しいので、父信昌が再建の奉行をして修理を行ったものです。たとえ信昌に再建する気があっても、嫡男将広が同意しなければ出来ない事で、たとえ子の将広にその気があっても、父信昌が同意しなければ出来ない事です。父子共に同じ気持ちなのは明らかな事です。とりわけ、劔太神宮寺の僧林泉坊実秀(りんせんぼう じつしゅう)は、神社の担当ではないのですが、すべて実秀に申付けて劔神社の修理再建をし終えました。・・・。

明徳4年(1393年)6月17日 織田信昌(花押)

将広(花押)

劔太神宮寺 (牛玉宝印) ”位の意味です。

このように、織田家の祖先は南北朝が統一した翌年、明徳4年(1393年)の段階では、一族の氏神である劔神社の再建修理が出来るほどの有力者となっていたことが分かります。

前述しましたように、越前守護の斯波義重が尾張守護を兼ねるようになるのは、応永7年(1400年)頃とされ、同年か翌年には織田常松が一族引き連れて赴任しているようなので、前出の『劔神社文書』にある、織田信昌の嫡男将広が織田常松その人である可能性が高いと思われます。

なぜ『美濃大乱』に尾張は巻き込まれたの?

室町時代中期から戦国時代前半にかけて、尾張国の守護職は前述の通り”斯波(しば)氏”でしたが、隣の美濃国の守護職は”土岐(とき)氏”でした。

この土岐氏の家督を巡る争いから明応4年(1495年)に始まった美濃の大乱『船田合戦(ふなだ がっせん)』に、隣国尾張の織田家も巻き込まれました。

これは、『応仁の乱』後、美濃の権力者であった斎藤妙椿が亡くなり、後継となった守護代斎藤妙純(さいとう みょうじゅん)と、その重臣であった石丸丹波(いしまる たんば)が、互いに守護土岐成頼(とき しげより)の嫡男政房(まさふさ)と、四男元頼(もとより)を別々に後押して対立・衝突したものです。

表面上は守護の土岐家の跡目争いですが、実態は力の衰えた土岐家を操る守護代斎藤持是院(じぜいん)家内部の権力闘争となっています。

この戦いは、美濃国内に止まらず尾張を含む周辺諸国を巻き込んでゆきますが、それは周辺の実力者と、守護土岐家・持是院家・石丸丹波が血縁で結ばれていたことが原因となります。

ここ尾張では、前の岩倉城主だった織田寛広(おだ とおひろ)が持是院斎藤妙純の娘を娶っており、後の岩倉城主となった清州の織田敏定の嫡男敏信(としのぶ)は、石丸丹波の娘を妻としていました。

明応3年(1494年)12月に、石丸丹波が斎藤妙純の暗殺に動いた2回の襲撃計画は失敗に終わり、守護土岐成頼の斡旋により、両者は一旦講和したものの、翌明応4年(1495年)には両者の本格的な衝突へと発展して行きます。

美濃また大乱あり。斎藤、石丸の両人互いに入れず取り合いしばしばなり。石丸氏は治郎左衛門に憑み勢なされ候の時、下津の兵庫介はすでに斎藤に加勢美濃へ差し出で候。ゆえに両軍鏡野という処に出入りす。

ここに妙椿人数を多々寄せ来たり、尾張岩倉の後方を塞ぎ相断ち候なり。乱戦中に治郎左衛門殿討死、左馬助様手負い候いて敗軍、尾州岩倉へかろうじて明け退くなり。

先年国府原において、兵庫介を手痛く打ち破り候。期年を待たずして此度は治郎左衛門樣討死、岩倉大敗の憂目を蒙り候。

怨復怨多き美濃舩田へ左馬助様再度駆け向うなり。しかるに武運拙く陣没候由。

(引用:吉田蒼生雄全訳『武功夜話 第一巻 71頁』1995年 新人物往来社)

大意は、”美濃国で再び大乱があり、斎藤妙純・石丸丹波の双方とも対立して度々衝突が起こりました。石丸氏は尾張岩倉の織田敏定に援軍を要請しましたが、既に尾張下津(おりず)の織田寛広は斎藤妙純方へ加勢しており、両軍は美濃の各務原において衝突しました。

この時明応4年(1495年)4月、斎藤妙純は多数の兵力を動員して、尾張岩倉勢の背後に回り退路を断ちました。この戦闘中、尾張岩倉勢の大将格清須の織田敏定は討死をし、岩倉の嫡男敏信も負傷して、岩倉へ辛うじて撤退します。

先年明応2年(1493年)8月の『国府畷(こふのなわて)の戦い』(現愛知県稲沢市周辺)において、織田寛広を手ひどく叩き岩倉から下津(おりず)へ追い出した織田敏定ら清須勢は、今度は大将織田敏定の討死など大敗を喫することとなりました。

同年9月になって、再び美濃船田へ織田敏信は復讐戰に臨みますが、その陣中で本人が病没してしまいます。”位の意味です。

以上のように、美濃も尾張も姻戚関係を結びあって互いに干渉し合い、国境を越えて出兵を繰り返していたようです。これに、北近江の浅井氏、南近江の六角氏、越前の朝倉氏も姻戚関係を結んで越境出兵を繰り返しており、戦国期の尾張・美濃・近江・越前は、他地域同様に互いに干渉し合う揺籃期となっていたことがよく分かります。

ここ尾張と美濃においても、特に京の寺社・公家の荘園が多かったことも手伝って、『下剋上』が台頭し、守護と守護代が力を付けて戦国大名化し始める時期とも重なって、当然のように戦乱の中に巻き込まれて行ったようです。

織田家内での尾張統一は、信長が最初ではなかった?

”尾張の統一”とは言ってもそもそも尾張は、応永4年(1397年)に斯波義重(しば よししげ)が守護となって以来、代々斯波家が尾張一国を統治しており、守護代として織田常松(おだ じょうしょう)がおり、又代として織田常竹(おだ じょうちく)が清須城で尾張の内政を長らく牛耳っていました。

ところが前述までのように、享徳元年(1452年)に当主の斯波義健(しば よしたけ)が18歳の若さで死去してから、斯波義廉(しば よしかど)と斯波義敏(しば よしとし)の斯波家の家督争いが始まり、守護代の織田家も常松の死去により、守護代職を嫡男の与二郎敏広と実質代行していた舎弟の常竹とで争うこととなりました。

その後、守護の斯波氏に替り、実質的に守護代の織田家が尾張を支配し始めていたこの時代は、守護代が伊勢守家(岩倉)と大和守家(清須)で、尾張八郡を上四郡と下四郡に分けて支配していました。

そして双方、次第に対立を深めて、、、

かくて治郎左衛門敏定公、岩倉、大久地、木の下をことごとく取り込み、次郎左衛門尉の御子左馬助殿を岩倉の御城に入れ置かれ上郡を御支配になる。織田治郎左衛門の子は左馬助と弾正忠の二子あり、左馬助殿は岩倉の御城主と相成る。弾正忠殿は尾州海東郡勝幡の御城を築かれその地に御移りに相成る。親の治郎左衛門殿は清須に在城、当国の守護代と成られ増る。治郎左衛門殿は大和守、岩倉の左馬助殿は伊勢守と成る。

(引用:吉田蒼生雄全訳『武功夜話 補巻 尾州織田一門相剋の事の条』1988年 新人物往来社)

大意は、”尾張下四群支配の織田敏定公は、織田寛広側の岩倉城、大口城、木下(犬山)城をすべて占領し、敏定公の嫡男敏信殿を岩倉城に入れ、尾張上郡も支配下に置かれました。織田敏定の子供は、織田敏信と織田信定(信貞)がいますが、左馬之敏信殿は岩倉城主となり、弾正忠信定(信貞)殿は、海東郡勝幡に築城されてそこへ移られました。親の敏定公は清須城に在城されて、そのまま尾張の守護代成られました。そして敏定公は大和守、岩倉の子息敏信殿は伊勢守と成られました。”位の意味です。

この記事は、尾張下四郡支配の織田大和守敏定が、上四郡支配の織田伊勢守兵庫助寛広を追い出し、大和守敏定が尾張上四郡も支配し、事実上尾張の統一を成し遂げたことを伝えています。

この事態は、前記のような他の史料より岩倉城の落城が長享2年(1488年)であったと思われることから、一時的にせよ尾張統一がなされた可能性はあるようです。

と言う事で、、、

通説では、『尾張統一』を最初に成し遂げたは、永禄2年(1559年)織田信長が、美濃の斎藤義龍と通じて反対勢力を形成する犬山城主織田信清を追い出した時であるとされていましたが、どうやら、織田信長の曾祖父である織田敏定が下剋上の下で最初の尾張統一者であった可能性がありそうです。

織田家は、『応仁の乱』の影響をどのように受けたの?

周知のように、応仁元年(1467年)に始まった『応仁の乱』の引き金のひとつになったのが、越前・尾張・遠江の守護で”足利幕府三管領家”のひとつでもあった斯波氏の跡目争いでした。

前述しましたように、事は享徳元年(1452年)に18歳の若さで当主斯波義健(しば よしたけ)が落馬事故で死去したものの継嗣がいなかったことから、斯波家直系ではなく傍系の斯波持種(しば もちたね)の子義敏(よしとし)が継ぎました。

しかし、元々足利将軍と直結して守護職の斯波氏をないがしろにするほど力を持っていた越前の守護代甲斐常治(かい じょうち)は、傍系から来た斯波義敏を全く守護と認めず、更に軽んじて、自身が守護のようにふるまい始めたことから、これに不満を持つ斯波義敏は騒ぎを起こし、将軍足利義政から守護職を解任される事態に発展して行きます。

、

そこで将軍足利義政は、九州探題として信頼を寄せている足利家一門の渋川義鏡(しぶかわ よしかね)の子義廉(よしかど)を後任として起用し、将軍家の言うことを聞かない斯波義敏に替わって斯波家を継がせ、寛正2年(1461年)8月2日に、義廉は守護となり守護を離れたその後も、将軍家つまり『応仁の乱』の東軍の一角としても活躍して行くこととなります。

そう言う事態を迎え尾張国内でも、二流に分かれ尾張を二分して対立している岩倉伊勢守織田家が斯波義廉方に、清須大和守織田家が斯波義敏方について、さらに対立を深め抗争を展開して行きます。

今日恩藏主赴尾州。仍傳一行於織田大和守。以賀國之大敵織田與九郎城悉攻殺之事。

(引用:『蔭凉軒日録 長享二年十二月六日の条』1913年 佛書刊行會)

大意は、”長享2年(1488年)12月6日(西暦1489年1月7日)、今日使者の恩藏主が尾張へ出張する。それは尾張の織田大和守敏定が国の大敵伊勢守織田寛広の城をすべて落城させた事を祝うためである。”位の意味です。

次第に清須の勢力が優勢となり、上記のように長享2年(1488年)には大和守織田敏定により、伊勢守系の岩倉城、大口城、木ノ下城(犬山)が落城したと考えられる記載がなされていて、伊勢守寛広は旧下津城(おりずじょう)へ逃げ、大和守敏定は子の敏信を岩倉城主に据えたと伝わっています。

一時的ではありますが、この時点では大和守敏定は伊勢守の拠点岩倉城を奪取し、尾張を統一していたと思われます。

しかし、、、

江戸時代の文献には、この織田与九郎を兵庫助寛広に比定して、織田敏定による岩倉城攻略を説くものがあるが、この後も岩倉方の織田伊勢守家は健在で敏定との対抗関係を持ち続けているので、にわかには信じがたい説と思われる。

(引用:『新修 名古屋市史 第二巻 485頁』1998年 名古屋市)

とあり、このような長享2年の岩倉城落城に関して否定的な異説も存在しており、この後岩倉城主になっていたはずの織田敏信が織田敏定の子であるのかないのかも含めて未確定要素の多い話となっています。

まとめ

戦国の革命児と言われながら、永禄11年(1568年)9月26日の上洛以前の経歴があまり知られていない織田信長ですが、織田家が天正10年(1582年)6月2日の『本能寺の変』以降、豊臣秀吉が天下人になる過程でほぼ壊滅状態となった事も一因のようです。

その上、織田信長時代に加えて、後の豊臣・徳川の政権時代にも織田家の系図がいじられたようで、その辺りが信長以前の織田家と言うものがよくわからなくなった原因のようです。

歴史上の英雄とも称される織田信長ですから、上洛以後の活躍の事蹟だけで十分なのかもしれませんが、織田信長と言う人物が出現して来た背景を知るためにも、信長出現以前の織田家の歴史をよく見てみる必要がありそうです。

そこで、先ず、「織田信長は清須城に拠点を置く織田大和守家の三奉行のひとつの家系で、織田宗家から見れば家来・家臣の下っ端の家系・親族から成り上がった人物である。」と言う定説から見てみました。

尾張に織田家が進出して来たのは、尾張の守護を拝命した主君斯波義重(しば よししげ)に命ぜられて越前から、応永7年(1400年)尾張下津(おりず)の守護所に一族を引き連れて守護代として着任した織田常松(おだ じょうしょう)が尾張織田家の初代でした。そしてその舎弟に織田常竹(おだ じょうちく)と言う人物がおり、「又代(まただい)」として尾張に在国し実質経営を行っていましたが、この人物が織田信長の弾正忠家の初代と考えて良いようです。

織田常松が死去したあと、守護代職を常松嫡男敏広(としひろ)に渡さず、実務をやっていた舎弟の常竹がそのまま守護代職を望んだため、岩倉に移った敏広家と、清須の常竹の家は対立を深めて行きます。その後、岩倉と清須は双方守護代として尾張を分割統治する関係となりますが、清須は常竹のあと孫の敏定(としさだ)が引き継ぎ、ますます岩倉と対立を深めますが、敏定の器量は大きく次第に岩倉勢を圧倒して行きます。

前述にあるように長享2年(1488年)に敏定は岩倉城を攻め落とし、敏広後継の寛広(とおひろ)を下津城へ追い出し、尾張上四郡も支配下に治めますが、寛広を支援する美濃の持是院斎藤妙純との戦いへ向かう年4月に敏定は陣中で病没し、9月には後継岩倉城主の敏信も美濃軍の支援を受けた織田寛広に襲われて討死してしまいます(病没討死が逆の説もあり)。

結果、犬山城にいて、勝幡へ築城進出していた織田敏定の次男信定(貞)が、この後織田家内で重きを成して行く事になります。

つまり、守護代の初代として織田常松と常竹が尾張を支配した後、、、

『信長公記』は「織田弾正忠(信秀)、織田因幡守、織田藤左衛門(寛故)、この三人大和守三奉行なり」と誌し、織田信長の家柄について尾張守護斯波武衛家の小守護代大和守に奉仕する奉行の一人という低い身分の家に過ぎぬと説く史家が多い。しかし、これは職階制から見た判断であって、武衛家や守護代は単なる傀儡的存在で、尾張の実権を掌握し支配したのは信長の先祖に当たる久長、敏定、信定、信秀であったことを『武功夜話』は如実に物語っている点に注目すべきである。

(引用:瀧喜義『尾州織田興亡史 49頁』1993年 ブックショップマイタウン)

とあるように、織田信長の父信秀は、豪勇で有名な織田敏定の再来と言われたほどの武将で、信長はこの家系から出るべくして出た戦国の英傑であったことがわかります。

瀧喜義氏が指摘するように、織田信長の家柄は、通説にあるような小守護家織田大和守家の使用人のようなもの、ではなかったことが知れます。

織田家が越前から尾張に着任以来、織田信長の生まれた織田弾正忠家は、常に尾張を率いていた指導的な役割を果たしていた一族であり、そんな中に天文3年(1534年)に信長と言う人物が誕生して来たと考えられる訳です。